Nachlese: Vorträge der DIV-Konferenz

Auf der DIV-Konferenz 2021 habe ich zwei Impulsvorträge gegeben:

Mit Bürgerprojekten zur nachhaltigen Zukunftsstadt: ab Minute 5:

#futurecityOS: ein Betriebssystem für die Zukunftsstadt, ab Minute 60:

Auf der DIV-Konferenz 2021 habe ich zwei Impulsvorträge gegeben:

Mit Bürgerprojekten zur nachhaltigen Zukunftsstadt: ab Minute 5:

#futurecityOS: ein Betriebssystem für die Zukunftsstadt, ab Minute 60:

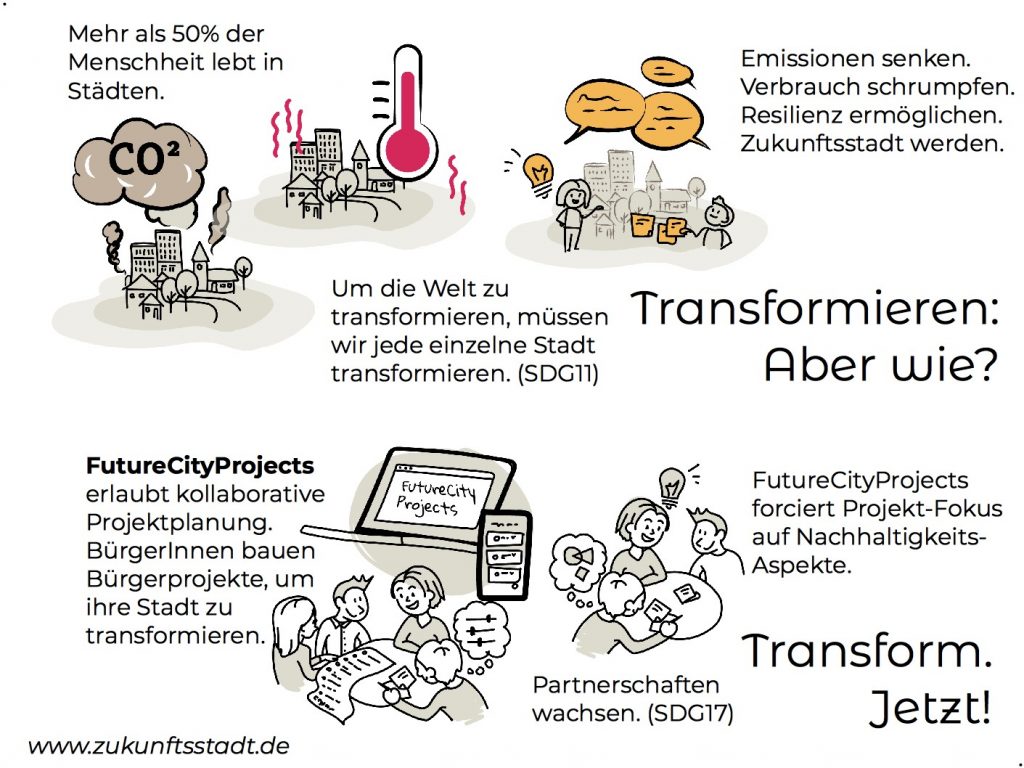

Die EU-Kommission startet einen Aufruf und sucht „100 klimaneutrale Städte bis 2030 – durch und für die Bürgerinnen und Bürger“. Interessensbekundungen interessierter Städte sollen bis Ende Januar 2022 eingereicht werden. Ein Netzwerk aus Städten sollen zur EU-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ beitragen.

Wir bieten gern unsere Expertise in diesem Kontext an: Mit dem Zukunftsstadt-Verfahren haben wir bereits wichtige Erfahrungen gesammelt, um Bürgerinnen und Bürger in die Nachhaltigkeitswerdung von Städten einzubinden.

Im Frühjahr 2021 wurde die futureprojects GmbH gegründet, um den Prototypen einer Bürgerbeteiligungs-Software weiterzuentwickeln, einsatz- und marktfähig zu machen. Die Plattform wechselt ihren Namen: aus futurecityprojects wird die Digitale Projektfabrik. Und das neue Start-Up bekommt eine eigene Webseite: futureprojects.de

Wir freuen uns auf Partner, Kunden, Investoren.

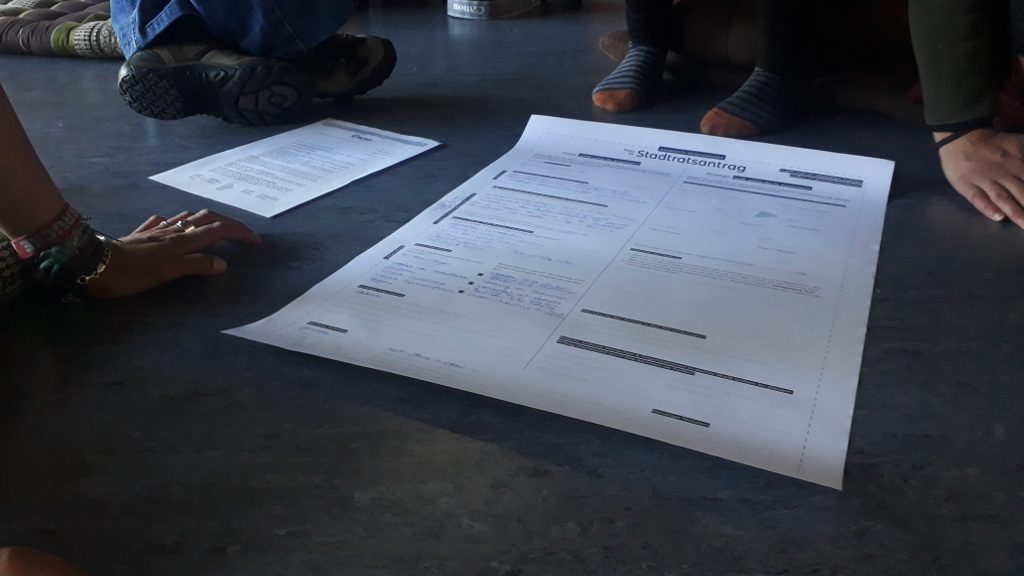

Die futureprojects GmbH ist mit der Lösung einer digitalen Projektwerkstatt für die Wettbewerbsphase der Smart City Challenge Leipzig ausgewählt. In der Kategorie „Zivilgesellschaft“ werden digitale Lösungen gesucht, die Beteiligungsmodelle innovativ vernetzen. Die Aufgabe lautet, für die neu eingeführten Stadtbezirksbudgets eine beteiligungsunterstützende Lösung zu entwickeln. Die ausgewählte Lösung wird dann für 6 Monate angepasst und erprobt.

Das aktuelle Antragsverfahren für die Stadtbezirksbudgets ist relativ hochschwellig. Interessierte müssen sich sowohl mit ihrem eigentlichen Projektthema auskennen wie mit Methoden der Projektplanung und der Förderantragstellung. Damit ist die Antragstellung primär für Antrags-Profis möglich. Mit der digitalen Projektwerkstatt wollen wir die Hürden für die Antragstellung senken, das Verfahren dadurch für breitere Bevölkerungsschichten öffnen und zugleich der Stadtverwaltung die Bearbeitung eingehender Anträge erleichtern.

Die neu gegründete futureprojects GmbH sucht:

Vertriebs-/Marketingmanager/in

Zum Ausbau unserer Aktivitäten suchen wir möglichst schon zu August 2021 Expertise und tatkräftige Unterstützung für die Positionierung unseres Software-Produkts gegenüber unseren kommunalen Kunden. Dabei gilt es, die Vermarktungsaktivitäten von Grund auf aufzubauen, gemeinsam mit mir eine Strategie zu entwickeln und auszurollen. Arbeitsorte: Dresden / Homeoffice.

Die Gestaltungsmöglichkeiten „von unten“ sind, was im Thema „Zukunftsstadt“ besonders drinsteckt: Lokal können wir alle stärker Einfluss nehmen als global. Daher ist die kommunale Ebene als Gestaltungsraum so interessant.

Nachdem wir beim Prototypefund für FutureCityProjects eine Förderung bekommen haben, haben wir eine zweite Förderung für eine Politik-Software bekommen: Wir verwandeln unsere Erfahrungen mit dem Schreiben von Stadtratsanträgen in eine Plattform, um das Wissen um politische Beteiligung in Antragsform breiter zugänglich zu machen. Die Software trägt den Arbeitstitel „hacking politics online“ und basiert auf den Erfahrungen mit dem Stadtratsantrag-Workshop. Zum Podcast, den wir 2020 bei Sandstorm gemacht haben, kommt jetzt frisch ein Podcast des Prototypefunds hinzu: Episode 11: Demokratie, Beteiligung und Technik.

Für die Realisierung von Software-Einsätzen in Kommunen und Unternehmen ist inzwischen die futureprojects GmbH gegründet, mit Sitz in Dresden.

Wir entwickeln innovative Software für Bürgerbeteiligungsprozesse, die in Deutschland potenziell in 12000 Kommunen eingesetzt wird, weltweit in zehntausenden. Mit dieser Software planen Bürger Bürgerprojekte und unterstützen so kommunale Strategien zur Nachhaltigkeitstransformation und Stadtentwicklung. Aus Projektplänen werden Förderanträge, Stadtratsanträge oder Businesspläne. Aus Projektteams werden Kollaborationen. Aus Gemeinden werden nachhaltige Zukunftsstädte und Zukunftsdörfer. Wir liefern die Software-Basis für eine kollaborative Revolution vor dem Hintergrund der UN-Nachhaltigkeitsziele.

Wir bieten Kommunen die Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren zu Bürgerprojekten und den Einsatz entsprechender digitaler Werkzeuge. Die Erforschung und Entwicklung weitergehender Werkzeuge und Verfahren ist Teil des Geschäftsmodells.

Partner in der Kommunalberatung werden gesucht. Sie kennen Ihre Kunden, gemeinsam liefern wir ein neues Leistungspaket.

Zur Weiterentwicklung der Software und des Unternehmens werden auch Mitgesellschafter und Investoren gesucht, idealerweise mit Hintergrund in der Softwareentwicklung oder mit Zugang zum Kundenkreis „Kommunen“. Als „innovatives Unternehmen“ im Sinne der INVEST-Förderung des BMWi können Investoren eine 20%ige Förderung auf ihr Investment in die futureprojects GmbH erhalten.

Weitere Informationen demnächst auf www.futureprojects.de

Für die Aktivitäten rund um die Software FutureCityProjects und die Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren ist aktuell eine Firmengründung im Gange. Mit diesem Konzept, digitale Werkzeuge in Beteiligungsverfahren anzuwenden, haben wir uns beim FutureSax-Gründerpreis beworben. Teil dieses Wettbewerbs ist ein Publikumspreis, den das Gründungsvorhaben mit den meisten Unterstützern gewinnt.

Wir freuen uns über Unterstützer für unsere Bewerbung beim FutureSax-Publikumspreis. Wer Bürgerbeteiligung breiteren Raum geben will und die Wandlung zu nachhaltigen Zukunftsstädten beschleunigen will: Hier gehts zur Abstimmung.

Was käme raus, wenn man Systementwickler beauftragen würde, eine Stadtverwaltung „from the scratch“ neu zu entwerfen? Welche Perspektive würden Informatiker einnehmen, wenn sie eine Stadtverwaltung als Kommandozentrale städtischer Entwicklung sehen und neuste Ansätze aus der Informatik einbeziehen, um diese Kommandozentrale lauffähig zu machen? Wie sähe eine Stadtverwaltung aus, wenn man sie nicht aus den Traditionen des 19. Jahrhunderts heraus denkt, sondern aus den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts?

Als ich für die Dresdner Stadtverwaltung das Zukunftsstadt-Projekt lenkte, war ich von Anfang an erstaunt und bis zum Ende frustriert über die Arbeitskultur, die mir 20 Jahre hinter aktuellen Möglichkeiten hinterher schien. Es mangelt an projektorientiertem Denken, stattdessen dominiert abgegrenztes Silo-Denken, bei dem jeder Fachbereich zuerst in seinem Tellerrand denkt und Kooperation sekundär und langsam ist. Moderne Techniken werden nicht oder nur spät eingesetzt: so hat Dresden beispielsweise erst im November 2020 eine Videoconferencing-Lösung für die 6500 Mitarbeiter bereitgestellt, obwohl in der Pandemie seit März 2020 enorm viele Organisationen sehr viel früher solcherart Optionen anboten. Selbst der Oberbürgermeister musste in die benachbarte Sparkassen-Filiale gehen, um an Videokonferenzen teilzunehmen, weil der hausinterne IT-Eigenbetrieb nicht fähig war, eine schnelle Lösung bereitzustellen. Die meisten Verfahren, auf die ich zum Arbeiten angewiesen war, waren schwerfällig und schienen aus den 1990ern. Zusammengefasst: Die Arbeitsweise war weit entfernt von dem, was man von einer 2020er Organisation erwarten würde.

Schon damals kam der Gedanke gemeinsam mit Robert Weichert auf: Was wäre, wenn man „die Stadtverwaltung“ in zwei Organisationen aufspalten würde: Eine „Verwaltung“, die für die bürokratischen Pflichtaufgaben und das „Regeleinhalten“ zuständig wäre, sowie eine „Gestaltung“, wo die stadtgestaltenden Struktureinheiten gebündelt wären, z.B. die Stadt- oder Verkehrsplanung. Dieser Aufteilungswunsch in „Verwaltung“ und „Gestaltung“ kam daher, dass in der Verwaltung zu viel konservativ-beharrendes Denken vorherrschte, dass die Gestalter nicht konstruktiv unterstützte, sondern oftmals ängstlich davon abhielt, ihre Arbeit zu machen. Und: sie gut zu machen. Jede Verwaltung hat langweilige, kaum gestaltende Tätigkeiten, die sie im bundesdeutschen Verwaltungsstaat übernehmen muss, wie z.B. die Ausstellung von Personalausweisen oder das Abheften und Bezahlen von Rechnungen. Gleichzeitig ist eine Stadtverwaltung aber die Spinne im Netz, wenn es um die Gestaltung der Stadt geht: ohne Stadtverwaltung, ihre Planung und ihren Segen geht so gut wie nichts. Ihre Geschwindigkeit, ihre Kreativität und ihre Risikobereitschaft sind demnach der Flaschenhals der urbanen Entwicklung. Könnte man das zähe, unkreative Tagesgeschäft vom kreativen Gestaltungsgeschäft trennen, so die naive Hoffnung, würde die Gestaltung beschleunigt werden.

Dass Stadtgestaltung beschleunigt werden muss zeigen die großen globalen Krisen: Klimawandel und Artensterben, Energiewende und Ressourcenverknappung, Wanderungsbewegungen und Digitalisierung, sowie in jedermanns Bewusstsein seit 2020: Pandemien. Städte müssen sich anpassen, um beispielsweise ihre Mobilität neu zu organisieren, doch in Dresden vergehen beispielsweise leicht 5 Jahre von einem Stadtratsantrag bis zu einem ersten Mobi-Punkt im Stadtraum, der Teil der lokalen Mobilitätswende ist. Diese Geschwindigkeit, verbunden mit der zentralen Rolle der Stadtverwaltungen, hemmt die Nachhaltigkeitstransformation enorm.

Wie sähe eine Verwaltung wohl aus, wenn man sie von einem weißen Blatt Papier her neu denken würde? Also angenommen, man würde eine Stadt völlig neu bauen, oder zumindest in einer Stadt die Verwaltung ohne Übernahmezwang alter Regeln, Strukturen oder Mitarbeitenden neu bauen, wie würde man da vorgehen?

Eine Zweiteilung in „Verwaltung“ und „Gestaltung“ wurde bereits angesprochen. Das klingt nach einer Kernverwaltung, die über die Einhaltung zentraler Regeln wacht und als „Verwaltungssupport“ für die Kreativ-Struktureinheiten fungiert. Und um diese Kernverwaltung würden womöglich unabhängig voneinander arbeitende, dezentral funktionierende Organisationseinheiten positioniert, die sich intern nach eigenen passenden Arbeitsformen organisieren und aufstellen. Denn es ist beispielsweise nicht gesetzlich vorgegeben, dass Verwaltungseinheiten intern hoch-hierarchisch organisiert sein müssen – das ist Tradition, aber nicht Gesetz! Entsprechend könnten die Kreativ-Einheiten der „Gestaltung“ sich nach Organisationsformen richten, die in der heutigen Unternehmenslandschaft üblich und erfolgreich sind. Agil, unternehmerisch, selbstorganisiert – wie auch immer. Neben der Organisationsform ist jedoch ebenfalls wichtig: Wie gestalten sich die Schnittstellen zwischen der (Kern-)“Verwaltung“ und den sie umgebenden Organisationseinheiten der „Gestaltung“?

Würde man solch eine „Verwaltung from scratch“ bauen, würde ich als Wirtschaftsinformatiker mir zuerst die Schnittstellen anschauen: also jene Berührungspunkte zwischen zwei Organisationseinheiten, über die diese miteinander kommunizieren und ko-operieren. Als Informatiker würde ich mich außerdem fragen:

Und eben:

2019 war ich eingeladen, am „Spielraum“ der Bosch-Stiftung teilzunehmen. 100 Leute trafen sich in einem Raum, sponnen Projektideen und fanden sich in Projektteams zusammen. Die Idee, die ich einbrachte und um die sich eine kleine Gruppe fand, nannte ich „FutureCityOS“, wobei das OS für „operating system“ steht: Betriebssystem. Wir alle kennen Betriebssysteme. Sie sorgen auf unseren Computern und Smartphones dafür, dass zwischen uns als Benutzer des Computers und dem Prozessor, der nur Nullen und Einsen versteht, eine Verständigung stattfindet. Sie übersetzen, organisieren Daten, bieten Prozesse – und das alles, damit das komplexe System „Computer“ von uns Einfaltspinseln bedienbar ist.

Die Idee hinter FutureCityOS ist ähnlich: Wie sieht ein „Betriebssystem“ aus, mit dem das komplexe „System Stadt“ von uns Einfaltspinseln besser bedienbar ist? Das heutige „Betriebssystem“ besteht aus Komponenten, deren Bauweisen aus dem 19. Jahrhundert kommen und Prozessen, die ungefähr genauso alt sind. Die Art, wie Stadträte arbeiten, wie die Auftragsübergabe an die Stadtverwaltung und das Berichtswesen von den Verwaltungsmitarbeitern an die Stadträte passiert, sind alt und träge; gleiches gilt in vielen Verwaltungen wohl für große Teile der Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung. Wenn man eine Stadt wie einen Computer denkt und die Verwaltung als einen (sehr zentralen!) Prozess innerhalb dieses Computers, dann stellt sich die hochspannende Frage: Wie sähe ein modernes Betriebssystem aus, mit dem sich diese Verwaltung insbesondere von den Stadtnutzern (sprich: den Bürger*innen!) bedienen läßt, so dass sie alle zusammen das komplexe System steuern und ausgestalten?

Wenn hier von „Betriebssystem“ die Rede ist, dann ist damit keine reine Computer-Software gemeint. Es ist damit ein Set von Funktionen und Schnittstellenbeschreibungen gemeint, die den Zugriff und die Steuerung des Stadtsystems ermöglichen und erleichtern. Auch heute hat jede Stadt ein „Betriebssystem“: es ist eine Mischgestalt aus Demokratie und Bürokratie, die eine Sprache spricht, die überwiegend aus der Juristerei kommt. Ein modernes Betriebssystem würde jedoch eher eine Mischgestalt aus Demokratie und Gamification sein, deren Sprache mehr aus der Informatik stammt als aus der Juristerei. Diese Sprache würde helfen, dass verschiedene Organisationen sich über ihre Vorstellungen und Aktivitäten der Stadtgestaltung austauschen können. Eine Sprache des FutureCityOS würde eine Form haben, die nicht nur für Fachleute verständlich ist, sondern vor allem für die Bewohner*innen der Städte – schließlich sind sie die „User“, die die Stadt bevölkern und benutzen. Vorbilder für abstrakte Formen solcher Sprachen finden sich in den Mustersprachen. Doch mit Mustersprachen allein lassen sich noch keine Organisationen „steuern und bedienen“. Damit das geht, braucht es Schnittstellen in den Organisationen, die diese Steuerung ermöglichen sowie Prozesse in den Organisationen, die über die Schnittstellen angesprochen und beeinflusst werden können.

Bereits in unserem kleinen FutureCityOS-Team hatten wir festgestellt, dass man den Entwurf solch eines Stadt-Betriebssystems von der Bürgerbeteiligung her denken müßte. Mit dieser Haltung würde man die Analogie zum Computer aufgreifen: Auch dort hat ein Betriebssystem die primäre Aufgabe, dem menschlichen Nutzer die Bedienung des technischen Systems zu ermöglichen. Logisch: ohne Nutzer, der ein Gerät bedienen kann, macht das Gerät gar keinen Sinn. Übertragen auf die Stadt: Ohne dass Bewohner*innen einer Stadt diese nutzen und mitgestalten können, macht eine Stadt keinen Sinn. Nur dadurch, dass Menschen in ihnen leben, sie also „nutzen“ erfüllt eine Stadt ihren Zweck. Städte, aus denen Menschen abwandern, wissen ein Lied davon zu singen, was passiert, wenn die Bewohner sie nicht mehr nutzen wollen.

Jedes Stadtverwalten und Stadtgestalten geht also immer von der Perspektive der Stadtbewohner aus, oder sie geht am Sinn&Zweck der Stadt vorbei. Was wir aber in den letzten Jahrzehnten auch gelernt haben, ist dass die Bürger*innen auch an der Stadtentwicklung teilhaben wollen und teilhaben müssen. Nur mit ihrer Expertise entsteht eine gute Stadt, nur mit ihrer Akzeptanz passieren Stadtentwicklungen im Sinne der Nutzer. Bürger-Beteiligung passiert alltäglich, indem wir schlicht in unseren Orten wohnen, dort leben, arbeiten, uns versorgen, uns weiterbilden, Kultur genießen usw. Stadtentwicklung findet heute aber noch weitgehend ohne Alltags-Beteiligung der Bürger*innen statt, sondern traditionell bismarck‘typisch top-down-hierarchisch.

Würde man ein neues Betriebssystem für Städte entwickeln, würde man dies demnach von der Perspektive tun: Wo dockt die Bewohnerin an? Wie gestaltet sie mit? Was muss das Betriebssystem bereitstellen, dass Beteiligung einfach und wirksam ist? Welche Symbole und Sprachen werden benutzt, um die Mitgestaltung verständlich zu machen? Wo wird Komplexität reduziert, wo ist sie nötig?

Wer jetzt an Apple denkt und die revolutionären Design-Techniken des US-Konzerns, der versteht, dass man die Gestaltung von Stadt-Betriebssystemen nicht den Kellerkindern mit Administrator-Ambitionen überlassen darf. Apple hat nicht dadurch das Smartphone mit Touchscreen oder die intuitive Bedienoberfläche des Macs erfunden, indem man die prozessornahen Programmierer oder Juristen an die Gestaltung der Geräte und Prozesse gesetzt hat, sondern indem man vom Nutzer her gedacht hat. Was will die Stadtbewohnerin? Was nützt ihr? Was stellt man demnach in den Vordergrund, was rückt man in den Hintergrund?

Langsam aber beständig entwickeln sich Bürgerbeteiligungsverfahren, die auch bereits erste digitale Entsprechungen haben. Wir haben mit FutureCityProjects eine Plattform entwickelt, mit der kollaborativ Bürgerprojekte entstehen können, mit denen Bürger ihre Stadt verändern. Diese Software und das zugrunde liegende Beteiligungsverfahren funktioniert aber nur wirklich gut, wenn die jeweilige Stadtverwaltung sie einsetzt. Setzt man sie ein, bauen Software und Beteiligungsverfahren eine neue Schnittstelle in die Verwaltung: eine für die Bürgerin leicht bedienbare, digital unterstützte Schnittstelle, über die neue Prozesse in bzw. mit der Verwaltung angestoßen werden können. Ein ähnliches Projekt ist durch U_CODE entstanden, bei dem Bürger*innen in die Planung des Stadtraumes einbezogen werden. Es gibt zahlreiche weitere singuläre Beteiligungsverfahren und -tools. Würde man solche Tools zusammenbringen und sie als Schnittstellenwerkzeuge zwischen der Bürgerschaft und der neu zu entwickelnden Verwaltungsorganisation ansehen, so würde man die Verwaltungseinheiten von den Fähigkeiten dieser Software aus definieren. Man würde die Tools und die in ihnen steckenden Beteiligungsverfahren also als gesetzt ansehen, und dafür sorgen, dass der Rest der Organisation um diese Tools herum gebaut wird – also um die Schnittstellen zum Bürger. Die Bürgerschnittstelle gilt als das Non-Plus-Ultra, die Arbeitsabläufe haben sich an ihr zu orientieren.

Natürlich würde man auch die Tools verändern. Nichts ist so alt wie die Software von heute. Und dennoch würde man eben nicht versuchen, sich primär an den bestehenden Regeln und Gesetzen zu orientieren und von diesen aus die Benutzerschnittstelle bauen, sondern man würde erst die Benutzerschnittstelle bauen und danach schauen, wo diese womöglich in Konflikt mit Gesetzen und Regeln ist. Und da die Transformation der Städte wichtig ist, könnte man daraus schließen, dass die Regeln und Gesetze angepasst werden müssen, statt die Bürgerbeteiligung einzuschränken. Ganz klar würde mit dieser Perspektive aber eine neue Form der Verwaltungsorganisation entstehen.

Im Zusammenspiel der Tools und Beteiligungsverfahren würde sichtbar werden, wo diese bereits miteinander interagieren können und wo nicht. Aus den Fähigkeiten und den Defiziten würde man ein allgemein einsetzbares Framework ableiten, unter anderem bestehend aus einer allgemeinen Sprache, Prozess- und Datenstandards und einer Bedienungs- und Installationsanleitung. Alles zusammen würde zusammenwachsen zu dem, was hier „FutureCityOS“ genannt wird, und eben keinesfalls ein reines IT-Betriebssystem ist, sondern ein sozio-technisches System.

Und hierin steckt der Projektvorschlag: Gesucht werden Menschen und Organisationen, die Beteiligungsverfahren haben oder entwerfen wollen. Akteure, die mit einer IT-Perspektive ein „Betriebssystem für die nachhaltige Zukunftsstadt“ entwickeln und erproben wollen, Verwaltungsmitarbeiter*innen oder Bürgermeister, die Interesse hätten mit einem experimentellen Ansatz ihre Verwaltung „from scratch“ neu aufzustellen, sowie Forscher*innen, die solcherart Vorhaben forschend begleiten würden. Ich würde gern beginnen, ein kleines Konsortium zu formen, um bei Gelegenheit einen Förderantrag zu schreiben, mit dem man diesen Ansatz erprobt und entwickelt. Und natürlich freue ich mich über rege Diskussionen über die hier dargelegten Gedanken. Hashtag: #futureCityOS

Das Internet wie wir es kennen wird inzwischen 40 Jahre alt, das WWW ist bald 30. Es ist für viele Menschen alltäglich, und teils unsichtbar, weil kaum jemand an „Internet“ denkt, wenn er sein Smartphone benutzt. Nun steht diese Technologie womöglich vor einem Umbruch, der die „alte“ analoge Welt noch stärker mit der „neuen“ digitalen verknüpfen wird, bei einem Thema, das sich zuerst dröge anhört: Digitale Identitäten.

Ganz selbstverständlich benutzen wir im Jahr 2020 einen einzelnen Personalausweis, um uns in der analogen Welt staatlich beglaubigt auszuweisen, aber in der digitalen Welt halten wir es für selbstverständlich, dass wir uns bei jeder Webseite einen neuen Login anlegen müssen. Im Durchschnitt 70 Logins hat jede von uns, meist als E-Mail-Passwort-Kombination. Das Fehlen glaubwürdiger digitaler Identifizierungsmechanismen kommt uns so selbstverständlich vor, weil die Internet-Infrastruktur bislang keinen Standard mitbringt. In seiner frühkindlichen Entwicklung waren kommerzielle Nutzungen, Vertragsabschlüsse oder eindeutige Identifizierungen von Nutzern gar nicht mitgedacht. Die resultierende Anonymität, die letztlich nur eine Art zeitweilige Pseudonymität ist, hat jahrzehntelang auch seine Vorteile gehabt: Besonders in den 1990ern wurde „das Netz“ als anarchischer Ort gesehen, der Querdenkern und Technik-Freaks als riesiges Diskussionsforum diente. Neben dem „Darknet“ genannten Teil des Netzes, der nur Eingeweihten zugänglich ist und in dem größere Anonymitätsmöglichkeiten zu einer Vielzahl illegaler Aktivitäten führen, ist das „Alltagsinternet“ eher ein Clearnet: Nutzende sind nicht wirklich anonym, wie die Abmahnwellen der Filesharing-Hochzeiten zeigten, aber es gibt auch keine Mechanismen, mit denen sich Nutzer untereinander vertragsfähig glaubwürdig und sicher identifizieren können – und zugleich den dringend nötigen Datenschutz, der individuelle Freiheit ermöglicht, einhalten. Bis jetzt.

Bis vor einem halben Jahr war mir unklar, dass in der Frage der digitalen Identifizierung überhaupt ein Problem liegt. Und dass dafür Lösungsansätze bereits auf dem Tisch liegen. Ja, mich nervt es tierisch, für jeden neuen Web-Service meine Mailadresse anzugeben und ein neues Passwort anzulegen. Passwortmanager sind da nur eine begrenzte Hilfe. Die Fragmentierung meines digitalen Handlungsraumes nahm ich hin, wie ich das Wetter hinnehme. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat jedoch festgestellt, dass das Fehlen digitaler Identifizierungsmechanismen die Entwicklung digitaler Dienste bremsen. Ganz banal sei beispielhaft der Gang zum Einwohnermeldeamt genannt, den man in vielen Fällen persönlich machen muss: mit Gesicht und Unterschrift und unter Vorlage des Personalausweises kann man den Wohnungswechsel auf die andere Straßenseite beurkunden lassen und bekommt einen Aufkleber auf seinen „Perso“. Die Frage im Jahr 2020 ist aber berechtigt: Wieso kann ich das eigentlich nicht digital abwickeln?

Die Corona-Pandemie beschleunigt die digitale Dynamik, da viele feststellen, dass eine Vielzahl von Arbeiten die physische Präsenz gar nicht zwingend benötigen und dass (kollaboratives) Arbeiten über Distanz diverse Vorteile mit sich bringt. Dennoch gibt es zahlreiche Aktivitäten, für die es des physischen Zusammenkommens bedarf, obwohl das eigentlich durch die überall vorhandenen Zugänge zu einem weltumspannenden Datennetz nicht nötig wäre: Verträge unterschreiben, Identifikation für eine Kontoeröffnung, Zusenden von Geburtsurkunden von Kindern. Nun gut, sowas geht digital: In Deutschland scannt man dafür die Original-Geburtsurkunde ein und versendet sie als PDF. Bei genauerer Betrachtung: eine Methode, die vorsintflutlich anmutet angesichts der Möglichkeit des Aktienhandels von der Wohnzimmercouch aus oder der Bestellung von Waren aus weltzerstreuter Produktion über Online-Shops. Im Jahr 2020 scannen wir Papier-Urkunden, um uns und unsere Fähigkeiten oder Eigentumsverhältnisse auszuweisen und versenden sie per Mail oder Upload-Formular; und auf der anderen Seite werden sie ausgedruckt und in Ordnern abgeheftet. Wem das bei genauerer Betrachtung nicht lächerlich altmodisch erscheint, der ist wohl eher technikfern.

Doch ich gestehe: genauer habe ich nicht darüber nachgedacht, bis ich von der HTW Dresden eingeladen wurde, für das BMWi im Schaufensterprojekt „Digitale sichere Identitäten“ ein Projekt „ID-Ideal“ mit zu konzipieren. Was ich da gelernt habe, möchte ich in diesem Artikel sichtbar machen, um die Aufmerksamkeit technikaffiner Akteure auf Self-Sovereign Identities zu lenken.

Prof. Jürgen Anke von der HTW Dresden überzeugte mich mit folgendem Beispiel, meine Zeit in das Projekt ID-Ideal zu investieren:

Wenn man in Deutschland Alkohol kaufen möchte, muss man dem Gastronomen im Zweifel seinen Ausweis zeigen. Manche Alkoholsorten gibt es ab 16, andere ab 18, und das Jugendschutzgesetz verpflichtet die Alkoholverkäufer, sich bestätigen zu lassen, dass der Käufer zum Alkoholkauf berechtigt ist. In der analogen Welt zückt man dafür seinen Personalausweis, die wohl wertvollste analoge Urkunde zum Identitätsnachweis in der bundesdeutschen Bürokratierealität. Der aufmerksame Barkeeper sieht dort aber nicht nur, ob der Personalausweisinhaber berechtigt zum Alkoholkauf ist, sondern er sieht wie er heißt, wann er geboren wurde und wie er zum Zeitpunkt der Ausweisausstellung aussah. Alles Informationen, die den Barkeeper weder etwas angehen, noch braucht er sie für den „Anwendungsfall Alkoholkauf“. Datenschützer müßte es die Fußnägel hochrollen, aber mangels Alternativen ist dieser Vorgang gesellschaftlich akzeptiert.

Nun stelle man sich vor, so Prof. Anke in unserem Erstgespräch, es gäbe eine digitale Repräsentanz dieses Personalausweises in einer digitalen Wallet, zu der nur ich Zugang hätte. Und der Barkeeper (oder jeder andere Serviceprovider in der digitalen Welt, dem gegenüber ich meine Volljährigkeit belegen möchte), erbittet von meiner Wallet den Zugang zu dieser Information. Wenn ich meiner Wallet die Freigabe erteile, so würden die Daten geteilt. Aber: Welche Daten? In der beschriebenen digitalen Welt wäre es nun möglich, dass die Frage des Serviceproviders an meine Wallet lautet: „Ist der Nutzer älter als 18?“ Die Antwort meiner Wallet könnte schlicht lauten: „Ja“. Man nennt diesen informationsreduzierten Vorgang „zero knowledge proof“: also ein Nachweis, bei dem im Grunde null zusätzliche Informationen übergeben werden. Es wird nicht das Geburtsdatum geteilt oder andere personenbezogenen Daten, sondern nur ein „true“ oder „false“ auf die Frage „Alter größer 18?“.

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Serviceprovider der Antwort meiner Wallet glauben kann. Er könnte dies, wenn zugleich mit der eigentlich benötigten Information mitgeliefert wird, wer für diese Information bürgt. Im analogen Fall ist es der Staat, der mir den Personalausweis bereitstellt. Und da der Personalausweis überprüfbare Eigenschaften hat, mit denen seine Gültigkeit geprüft werden kann, kann jeder Barkeeper prüfen, ob meine Alkoholberechtigung glaubwürdig nachgewiesen wird. Im digitalen Raum könnte man solch eine Glaubwürdigkeitsprüfung ermöglichen, indem die Information über meine Volljährigkeit durch eine elektronische Signatur der Landeshauptstadt Dresden bestätigt wird, die in meinem Fall der Aussteller meines Ausweises ist. Die digitale Signatur könnte an allen Daten hängen, die sonst auch der Personalausweis transportiert, und die wir „Basisidentität“ nennen: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift. Überprüfbar wäre die Signatur für den Serviceprovider durch einen Mechanismus aus Schlüsselpaaren, wie man sie von PGP kennt: der private Schlüssel dient zum Signieren und ist in alleiniger Hoheit des Ausstellers einer „digitalen Urkunde“, der zugehörige öffentliche Schlüssel dient zum Prüfen der Signatur und kann von jedermann eingesehen und genutzt werden. Mit diesem Mechanismus könnte ich in meiner Wallet verschiedene digitale Urkunden sammeln, die ich von verschiedenen Herausgebern (Issuer) empfangen habe und die Auskunft über mich und meine Rechte geben, und die ich selektiv herausgebe, je nachdem, wer die Informationen wofür benötigt.

Diese digitalen, überprüfbaren Urkunden nennt man „verifiable credentials“ (VC) und sie sind die Basis der Idee von „self-sovereign identities“ („selbstsouveränen Identitäten“, SSI).

Self-sovereign Identities heißen so, weil sie dem Nutzer die Hoheit über seine Daten geben. Wenn jeder Nutzer eine Wallet hat, die als eine Art Tresor in (z.B.) seinem Smartphone liegt und bei der er das alleinige Freigaberecht hat, so hat er auch eine umfassende Kontrolle über die darin gespeicherten Daten. Mit „Daten“ sind hier Sets aus Daten gemeint: Zusammenstellungen aus Attributen, die man in der analogen Welt in einem Dokument ablegen würde, eben z.B. die Basis-Identitätsdaten eines Personalausweises, bei denen die ausstellende Kommune als Bürge für die Richtigkeit von Name, Geburtsdatum und -ort und Anschrift sowie Foto bürgt. Ähnliche Urkunden, für die es bislang noch keine digitale Entsprechung gibt wären z.B. Berufsabschlüsse. Jeder Bachelorabschluss ist mit einer Basisidentität verbunden – der Identität jener Person, die den Bachelorabschluss erreicht hat. Was in der Papierurkunde „verbrieft“ ist läßt sich prinzipiell auch digital abbilden: genaue Titelbezeichnung, Abschlussnote, Abschlussdatum und natürlich: Signatur des Ausstellers. Will man sich nun zu einem Fortbildungskurs oder bei einem Arbeitgeber bewerben, könnte man diesem im (digitalen) Bewerbungsvorgang die ganze Berufsabschlussurkunde zeigen, oder auch nur Teile davon; oder schlicht nur die Information, ob die Person einen Berufsabschluss hat, aber nicht, welchen.

Diese Steuerungsfähigkeit der Freigabe von Informationen ermächtigt den Datenbesitzer zu einer sehr feingliedrigen Freigabepolitik. Nicht mehr ganze Datenpakete müssen in jedem Fall vorgewiesen werden, sondern immer öfter reicht ein zero-knowledge-proof, weil der Serviceprovider, dem man die Daten zeigen soll, gar nicht alles zu wissen braucht. Man sammelt also digitale Urkunden, ausgestellt und signiert von den Herausgebern, packt sie in seine Wallet und zeigt Einzelaspekte vor, wenn das gebraucht wird. Diese Möglichkeit ändert womöglich den Umgang mit Daten fundamental.

Stellen wir uns vor, bei der Bestellung in einem Online-Shop werden auch Bankdaten benötigt. Statt die IBAN einzutippen, wird die Wallet zur Freigabe der IBAN beauftragt, wobei die in der Wallet liegende Bank-Urkunde tatsächlich von der Bank bei der man sein Konto hat, ausgestellt und signiert ist. Der Shop-Inhaber bekommt also nicht nur eine IBAN, er bekommt eine geprüfte IBAN. Weitergedacht könnte eine Bank einem Kunden auch einen Solvenznachweis ausstellen, den dieser dann bei seinen Geschäften gegenüber Geschäftspartnern digital vorzeigen kann, um seine Zahlungsfähigkeit nachzuweisen. Einen digitalen, bankbestätigten Solvenznachweis.

Wechsle ich heute meinen Wohnort, muss ich händisch einer Vielzahl von Organisationen diesen Wechsel bekanntgeben. Künftig könnte meine Wallet eine Liste all jener Organisationen pflegen, denen ich meine Anschrift verfügbar gemacht habe und sie auf meine Freigabe hin über den Ortswechsel informieren. Dies wäre nicht nur bequem und zeitsparend für mich, sondern auch wertvoll für die Organisationen, mit denen ich in Verbindung stehe, denn sie bekämen nicht nur die Information über meinen Wohnortwechsel, sie bekämen eine beglaubigte Information! Ob man spezielle Daten hat, oder ob man auch sicher sein kann, dass sie korrekt sind, macht für Organisationen einen großen Unterschied, und viele Unternehmen und Organisationen beschäftigen ganze Abteilungen, die damit beschäftigt sind, jene Daten aktuell zu halten, die für das Funktionieren der Organisation essentiell sind. Ein digitales ID-System ist hier ein mögliches Beispiel nützlicher und weitreichender Digitalisierungseffekte.

Bei vielen Webdiensten, die ich nutze, würde ich mich künftig womöglich nicht mehr „anmelden“, so wie heute. Vielmehr würden diese Dienste bei meiner Erstnutzung mir eine digitale Urkunde ausstellen, die in meiner Wallet gespeichert wird. Zeige ich diese Urkunde beim nächsten Besuch vor, so könnte ich dort weiterarbeiten, wo ich zuletzt aufgehört habe – und zwar völlig anonym. Weil ich der Besitzer der Urkunde bin, kann ich mich gegenüber dem Webdienst identifizieren, aber ohne dass dieser erfährt, wer ich wirklich bin. E-Mail-Passwort-Kombinationen als Identifizierungsmechanismen würden ersetzt durch digitale Urkunden, die wie ein Schlüssel funktionieren, der seinem Inhaber Zugang zu einem Dienst ermöglicht. Aussteller solch einer Urkunde wäre der Dienst selbst.

Doch der Fokus auf den einzelnen Menschen, der sich und seine Rechte ausweist, greift zu kurz. Solcherart Identifikationsmechanismen lassen sich genauso auf Organisationen und Objekte anwenden. Auch Organisationen weisen sich ständig aus: bei Vertragsabschlüssen, bei Nutzung jener Rechte, die sie durch Vertragsabschlüsse erlangen oder auch durch das Handeln ihrer Mitglieder – die Nutzungslizenz für Software, Maschinen oder andere Assets kann in einem Verifiable Credential beglaubigt abgelegt werden und macht auch Organisationen einbindbar in solch ein ID-System. Gleiches gilt für Objekte: man stelle sich ein Auto vor, dass das Recht hat, einen bestimmten Ort zu befahren oder an einem bestimmten Ort zu parken, oder ein Computersystem, welches sich gegenüber einem anderen Computersystem ausweist. Solcherart Mechanismen gibt es bereits, beispielsweise in Form von Protokollen, mit denen sich Maschinen untereinander identifizieren. Die Idee der Verifiable Credentials hat jedoch das Potenzial, die Maschinenwelt mit der juristischen Welt digital zu verbinden.

Damit das funktioniert braucht es übergreifende Standards. Ein Beispiel für solche Standards sind besagte Verifiable Credentials. Die Idee dafür ist bemessen am Alter des Internets sehr neu, aber alt genug, damit sich das zentrale Standardisierungsgremium für das Internet, das W3C-Konsortium, damit beschäftigt hat. Die Version 1.0 des Verifiable Credential Data Model ist von November 2019. Basierend darauf gibt es erste Entwürfe und Anwender von Anwendungen, darunter das Pan-Canadian Trust Framework sowie Dienstanbieter für Self-Sovereign-Identities wie Jolocom, deren Whitepaper von Dezember 2019 stammt. Wer den Ansatz spielerisch testen will, der sei auf die virtuelle Stadt Uportlandia verwiesen. Hier kann jeder spaßenshalber Stadtbewohner werden, indem eine Wallet-App heruntergeladen und mit einer digitalen Stadtausweis-Urkunde befüllt wird. Mit dieser City ID kann man sich dann von der University of Uportlandia ein Diplom ausstellen lassen. City ID und Diplom zusammen sind die Grundlage für einen Job, der als „Jobbestätigung“ in der Wallet landet. Jobbestätigung und City ID zusammen ermöglichen eine stadtinterne Versicherung, die man wiederum braucht, um an ein Rezept zu kommen. Die App und die virtuelle Stadt zusammen zeigen, wie der Einsatz solcher Verifiable Credentials und interoperabler ID-Systeme in der Realität aussehen wird.

Es ist zu hoffen, dass das BMWi sich im Rahmen des Schaufensters „Digitale Identitäten“ für SSI-offene Konsortien entscheidet, die den Ansatz erproben und öffentlich sichtbar machen sollen.

Welche Macht solch ein Ansatz basierend auf Verifiable Credentials hat, zeigt der Vergleich von Timothy Ruff: Er vergleicht den Einsatz von Verifiable Credentials in der digitalen Sphäre mit der Entwicklung des Containers für die Logistik-Branche in den 1950ern und meint, man müsse sie eigentlich „Verifiable Containers“ nennen, da man in ihnen beglaubigte Daten aller Art speichern und transportieren könne und so eine Art Beglaubigungsnetz auf die IP-Infrastruktur des Internets auflegt. Die Standardisierung, die diese Datencontainer mit sich bringen, würden den Datenaustausch enorm erleichtern, während die daran hängenden Signaturen die Daten beglaubigen und damit einen rechtssichereren Raum entfalten – etwas, was dem Internet zwar durch Gesetze zugeschrieben wird, was bislang aber nicht angemessen technisch unterfüttert und in die Netz-Architektur integriert ist.

Ruff verweist darauf, dass vor dem Container-Einsatz ab 1956 allerlei Waren in ihren eigenen Behältern kamen, in unterschiedlichsten Größen und Aggregatzuständen und daher auf dem Weg vom Sender zum Empfänger teils mehrmals umgepackt werden mussten. Die dann eingesetzten Container standardisierten die Verpackung und müssen heute nur noch als Ganzes von LKWs auf Züge und Schiffe, von Schiffen und Zügen auf LKWs und von dort in die Hallen der Logistiker umgeladen werden. Waren werden nicht mehr zwischendurch ent- und umgepackt und die Transportfahrzeuge sind auf den Standardcontainer ausgelegt. Dies hat die Transportkosten gegenüber der Vor-Container-Zeit um 95% gesenkt und die Transportintensität im globalen Handel entsprechend erhöht. Die globale Arbeitsteilung und der globale Handel wie wir ihn heute kennen wäre ohne diese Standardisierung nicht in dieser Form passiert, weil der Warentransport erheblich teurer wäre.

Ähnliche Effizienzgewinne verspricht sich Ruff von Verifiable Credentials/Containers. Ein Standard, mit dem Daten rechtssicher und beglaubigt transportiert werden könnten, käme einen Abriss diverser Informationsflussbarrieren gleich. Nicht nur, dass Verträge einfacher abschließbar, Daten leichter transformierbar und vergleichbar, sondern auch glaubwürdiger aktualisierbar wären; es wären auch völlig neue Geschäftsmodelle denkbar. Auch der Schutz von und vor Daten wäre einfacher: man stelle sich nur mal vor, die heute öffentlich einsehbaren Pornoseiten würden durch eine Identitätsprüfung geschützt, die Jugendliche mangels glaubwürdiger Altersverifikation nicht durchbrechen könnten, aber Erwachsene ohne Offenlegung ihrer Identität aber durch belegbare Volljährigkeit ein Zugangsrecht gewähren – dies würde Jugendschutz ermöglichen, ohne Datenschutz aufgeben zu müssen. Dies gilt nicht nur für Pornoseiten, sondern auch für vergleichbare Dienste wie Online-Wettbüros oder Casinos.

Gleichzeitig könnte ein Ökosystem von ID-Dienstleistern entstehen, die basierend auf dem gleichen Standard verschiedenartige und benutzergruppenorientierte Wallets und Anwendungen bereitstellen. Wer von einem Anbieter zum anderen wechseln will kann dies Dank Standardisierung problemlos tun: die eigenen Credentials müssen einfach nur in die neue Wallet übertragen werden. Die Interoperabilität würde auch Konzentrationsprozessen vorbeugen. Das heute fehlende ID-System im WWW machen sich monopolartige, überwiegend us-amerikanische Anbieter wie Google und Facebook zunutze und bieten bereits heute an, dass User sich mit den bei ihnen vorhandenen Logins auch bei anderen Diensten anmelden zu können. Diese Single-Sign-On-Dienste sind für die Nutzer bequem. Die Bequemlichkeit wird jedoch mit einer Abhängigkeit von den immer mächtiger werdenden Konzernen erkauft, die dadurch noch mehr über ihre Nutzer erfahren. Die Verbraucherzentrale warnt daher davor, solche Dienste unreflektiert zu nutzen und die Stiftung Warentest bemängelt, dass es keine guten Alternativen gibt. Ausgerechnet von Microsoft gibt es seit August 2020 ein sehr gutes Erklärvideo, das die Mechanismen hinter den Verifiable Credentials und der Aussicht auf self-sovereign identities gut und anschaulich erläutert:

Vorstöße für Identifizierungsmechanismen gibt es diverse. So werkelt die Bundesregierung seit längerem an einer Schwerstgeburt namens eID: diese sollte die Personalausweisfunktionalität in den digitalen Raum heben. Klingt die Grundidee erstmal gut, führt sie doch praktisch ein Nischendasein: wenn die deutsche Verwaltung mit ihren hohen Sicherheitsansprüchen digitale Infrastruktur herstellt, so hat diese zwar hohe Sicherheiten, aber eben die der deutschen Verwaltung systemimmanente Nutzerunfreundlichkeit. Eine Handvoll Verwaltungen bietet zwar das eID-System an, eine breite Nutzerbasis hat es aber nicht gefunden, wohl auch, weil es bislang keine Interoperabilität zu den Alltagsgeschäften des Bundesbürgers herstellt. Allerdings könnte sich dies natürlich ändern, wenn auch das eID-System zu einem interoperablen SSI-Ansatz kompatibel gemacht wird.

Fazit: Der Internet-Infrastruktur fehlt es an einer Identifikations-Schicht, die rechtssichere digitale Identifizierung möglich macht. Mit den Verifiable Credentials/Verifiable Containers und anderen Mechanismen sind heute technische Grundlagen geschaffen, die solch eine Erweiterung ermöglichen, während sie zugleich Verbesserungen des Datenschutzes in Aussicht stellen. Weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist nötig, aber in Aussicht stehen nicht nur Erleichterungen für den Endnutzer, sondern auch für Organisationen. Ein interoperables, auf offenen Standards basierendes System kann den Nutzerinnen Hoheit über ihre Daten geben, und zugleich die Tür zur Entstehung eines neuen Ökosystems aufstoßen, einer Art „TrustNet“, indem glaubwürdige, einfache Identifikationen im digitalen Raum möglich sind: von Menschen, Organisationen und Objekten. Neue Geschäftsmodelle werden sichtbar, ebenso wie ein neuer Umgang in und mit dem Netz. Es entwächst seiner Pubertät und wird erwachsen. Der anarchische Raum wird weiter existieren, da die bisherigen Standards nicht ersetzt, aber erweitert werden – aber aus ihm heraus wächst ein neuer Raum: Wo man sich mit echten oder auch temporären Identitäten begegnet, um rechts- und datensicher miteinander ins Geschäft zu kommen.

Dieser Text entsteht ein paar Tage nachdem die Firma BioNTech glaubwürdig einen 90%-wirksamen Impfstoff gegen Covid19 angekündigt hat. Auch wenn die meisten Gesellschaften trotzdem mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen haben, ist mit dieser Ankündigung dennoch ein Unsicherheitsfaktor aus der Corona-Pandemie genommen worden: Es ist absehbar, dass in 2021 ein Mittel zur Infektionshemmung zum Erkrankungsschutz verfügbar sein wird und damit dürfte das Infektionsgeschehen abflachen.

Daher ist dies ein guter Zeitpunkt um über Lehren der Corona-Pandemie für die Nachhaltigkeitstransformation nachzudenken. Diese Lehre beginnt bereits damit, dass einige Leser*innen womöglich gar nicht mehr bis zu diesem Absatz gekommen sind, weil der erste Absatz mich als jemanden ausweist, der Vertrauen in die Wissenschaft und die Nützlichkeit von Impfstoffen hat. Keinesfalls ist mein Vertrauen grenzenlos, aber in der Polarisierung über Kampfbegriffe wie Impfpflicht, Maske, Pandemie, Covidioten, usw. ist bereits eine Positionierung zu gewissen Aspekten des Gesundheitswesens im Jahr 2020 ein Aufreger. Aus den Erfahrungen der letzten Monate ist aber einiges zu lernen für die Nachhaltigkeitstransformation, insbesondere aus sozialer Perspektive.

Unter Nachhaltigkeitstransformation soll hier die Veränderung der bestehenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Strukturen und Verhaltensweisen verstanden werden, die zum Ziel hat, das Leben der Menschheit in eine dauerhaft tragfähige Balance mit den Dynamiken auf dem Planeten Erde zu bringen. Diese Balance soll dafür sorgen, dass die ökologischen Grenzen des Planeten dauerhaft eingehalten werden und so menschliches und anderes Leben dauerhaft möglich ist. „Nachhaltig“ meint hier also die Dauerhaftigkeit von Lebensbedingungen, die dem Menschen zuträglich sind. Transformation meint die Veränderung vom nicht-nachhaltigen Zustand heute zu einem anderen, nachhaltigeren Zustand in der Zukunft.

Diese Beschreibung geht davon aus, dass die Transformation etwas Gewolltes und bewusst Gemachtes, Selbstgestaltetes ist. Diese Sichtweise ist jedoch nicht garantiert. Da wir Menschen die Dynamiken auf unserem Planeten seit dem Beginn der Industrialisierung stark verändern, ist auch eine unbeabsichtigte Transformation in Gang: Die Veränderung der Lebensbedingungen durch unsere bestehende Wirtschafts- und Lebensweise. Schlagworte dafür sind: Klimawandel, Artensterben, Übersauerung der Meere, usw. usf.

Wir stehen also vor zwei Transformations-Perspektiven: Jene Transformation, die bereits durch unsere Vorfahren und uns eingeleitet ist und eine Veränderung der Biosphäre erwarten läßt, sowie jene Transformation, die wir gezielt gestalten hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die erste Transformation ist eher eine passive Sicht, ein „Laufenlassen des Bestehenden“, die zweite beinhaltet eine aktive Komponente, ein „Verändern des Bestehenden“. Jene, die sich ernsthaft mit der Nachhaltigkeitsfrage befassen wissen, dass ein „Weiter so“ katastrophale Entwicklungen nach sich zieht, weshalb man die Transformationsfrage auch mit diesem schönen Entscheidungs-Satz zusammenfassen kann:

transformation by design or transformation by desaster.

Dieser Merksatz besagt: Ein Wandel kommt so oder so – entweder weil unsere Lebens- und Wirtschaftsweise unsere Lebensbedingungen so verändert, dass wir uns an diese anpassen müssen oder weil wir vorausschauend unsere Handlungsweisen und Strukturen so anpassen, dass sich unsere Umweltbedingungen möglichst nicht allzusehr von den uns bekannten Umweltbedingungen entfernen. Nach dieser Perspektive haben wir nicht die Wahl, ob wir Transformation wollen, sondern nur die Wahl, wie die Transformation aussieht und geschieht.

Was verbindet dies nun mit den Corona-Erfahrungen des Jahres 2020?

Auch die Corona-Pandemie ist eine Transformations-Erfahrung. Sie entstand, als Anfang 2020 das Covid19-Virus sich verbreitete, Menschen erkrankten und starben und die Entscheider in Krankenhäusern, Verwaltungen, Politik, Unternehmen und Haushalten begannen, Anpassungsentscheidungen zu treffen. Auch wir alle, die wir Abstand hielten, unsere Kontakte einschränkten und Masken trugen haben unser Verhalten verändert. Die Pandemie hat also ebenfalls zwei Transformations-Wirkungen mit sich gebracht: Jene Wirkung, die das Virus und die Erkrankung mit sich brachte, also beispielsweise Gestorbene, die nicht mehr in ihren Familien leben (transformation by desaster), und jene Wirkung, die wir als Vorbeuge- und Vermeidungs-Maßnahmen ergriffen (transformation by design).

Nun waren die transformation-by-design-Maßnahmen nicht immer besonders zielgenau. Das lag unter anderem daran, dass Europa seit Jahrzehnten keine Pandemie-Erfahrungen gemacht hat und das neuartige Virus und seine Eigenschaften unbekannt waren. Man wußte also nicht genau, was angemessene Maßnahmen sind und erst im Laufe der Monate, während die beiden Transformations-Dynamiken miteinander rangen, wurden die Erkenntnisse zum Virus und zu den Wirkungen von Gegenmaßnahmen klarer. Gleichzeitig entstanden aber soziale Dynamiken, die nicht beabsichtigt waren: Von der Krankheit Betroffene (Sterbende, Kranke und ihre Angehörigen) waren genauso Leidende, wie von den Vorbeuge-Maßnahmen Betroffene – insbesondere solche Menschen, die in ihren Berufs- oder Alltagsleben auf engen Kontakt mit anderen Menschen angewiesen sind. Das jeweilige Leiden war unterschiedlich, und die direkte Ursache war es auch: Die einen litten unter der Krankheit, die anderen unter den Einschränkungen. Gemeinsam war beiden Leiden die sich exponentiell beschleunigende Verbreitung eines Virus.

Der soziale Streit, der sich sogar in Demonstrationen aber vielfacher Wut, Enttäuschung und Anschuldigen entlud, folgt im Grunde der Frage: Welche Vermeidungs-Maßnahmen sind angemessen? Sogar die Antwort „Gar keine!“ ist für manche Menschen legitim. Dabei führen viele Menschen, die die politischen Entscheidungen für unangemessen halten, wirtschaftliche Gründe auf. Man müsse den betroffenen Branchen und Mitarbeiter*innen die Möglichkeit lassen, ihr Geschäft fortzuführen. Man müsse „zur Normalität zurückkehren“. Argumente dafür gibt es zahllose, aber um diese soll es hier nicht gehen.

Hier soll vielmehr auf die soziale Dynamik verwiesen werden, die die Pandemie mit sich brachte, und die auch in der Nachhaltigkeitstransformation zu erwarten ist. Denn es zeigte sich, dass die Beharrungskräfte manchmal extrem stark sind: Die Normalität des Alltagslebens vor der Pandemie wird vielfach als gesetzt und unabänderlich angesehen, ja sogar als eine Art Grundrecht. Das eigene Leben, der eigene Beruf, der eigene Alltag gilt als heiliger Gral, als unveränderliche Situation. Eingriffe in dieses „Normalitätsrecht“ werden als Angriff wahrgenommen, der nicht akzeptabel ist.

Für den Einzelnen sind solche Eingriffe in der Tat extrem belastend. Wohin solcherart Eingriffe führen zeigt die Pandemie-Erfahrung sehr deutlich. Die Ablehnung der „Pandemie-Maßnahmen“ kommt daher, dass Menschen auf etwas verzichten sollen, was sie als Teil ihres Lebens ansehen. Der Verzicht, der teilweise an die Existenz geht (sei es gesundheitlich oder ökonomisch), wird als nichtakzeptabel angesehen. Um die eigene Existenz zu behalten wird auch zu solchen Strohhalmen gegriffen, die abseits solcher außergewöhnlichen Zustände wohl eher nicht akzeptiert worden wären: Man klammert sich an alles, was den „Normalzustand“ rechtfertigt, um ihn nicht aufgeben zu müssen.

Die Nachhaltigkeitstransformation muss mit ähnlichen Widerständen rechnen. Denn auch sie fordert von Einzelnen einen Umbau der „normalen Handlungsmuster“. Wenn Kohlekraftwerke und Kohlebergwerke abgeschaltet werden, um die Kohle im Boden zu lassen, empfinden das die davon Betroffenen als Angriff auf ihre Existenz. Gleiches gilt für alle Branchen, die von Nicht-Nachhaltigkeit auf Nachhaltigkeit umgestellt werden sollen: Jede und jeder, der da arbeitet, soll auf jenes „Normal“ verzichten, dass sie oder er bis dahin gelebt hat. Dass dies Widerstände zu erwarten läßt, sollte nun mit der Pandemieerfahrung noch besser nachvollziehbar sein. Jedoch sind es nicht nur existenzielle Eingriffe, die Widerstand hervorrufen, sondern auch solche, die relativ unbedeutend sind. So wie in der Pandemie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für manche Menschen ein ungeheuerlicher Eingriff in ihre Alltags-Normalität ist, ist für andere das Aufstellen einer Windkraftanlage in Sicht- oder Hörweite ein ähnlich ungeheuerlicher Eingriff. Bei einzelnen kann selbst die Bitte der Mülltrennung als Übergriffigkeit wahrgenommen werden, wenn es nämlich ihre Alltagsnormalität bis dahin vorsah, Müll wegzuwerfen, ohne sich über dessen Weiterverarbeitung Gedanken zu machen. Die Argumente, die vorgebracht werden, um die eigene Normalitätserfahrung zu verteidigen, sind häufig Schutzbehauptungen, aber das macht sie nicht weniger real. Wer gegen Schutzbehauptungen argumentiert, kommt nicht zwangsläufig weiter, wissen wir aus der Pandemie. Also müssen ganz andere Mechanismen des Diskurses gefunden werden, die Normalitätsbeschützenden erlauben, eine neue Normalität zu erlernen.

Hier zeigt sich bereits die Herausforderung für Transformatoren: Bietet man den Menschen keine „Perspektive neuer Normalität“, so halten sie an der altbekannten Normalität fest. Die Beharrungskräfte des Normalen sind enorm. So lange keine Perspektive in Sicht ist, lassen nur Neugierige oder Experimentierfreudige die bekannte Normalität los. Womöglich erleben wir dies jetzt mit der Aussicht auf einen funktionierenden Impfstoff, weil dadurch auch ein soziales Ventil entsteht: die Aussicht auf die „Rückkehr zur Normalität“ im Laufe von 2021. Mit dieser Aussicht schrumpft womöglich die Notwendigkeit das Alte verbissen zu verteidigen, weil die Zukunft verspricht, dass das Alte wieder zur Alltagsnormalität wird.

Hier zeigt sich die nächste Herausforderung: Menschen mögen, was sie kennen. Daher wollen sie meist „zur Normalität zurück“, was nichts anderes bedeutet, als im Alten verhaftet zu bleiben. Temporäre Umwege werden vielleicht noch akzeptiert, aber am Ende möge möglichst wieder die alte Normalität stehen. Da dies in der Nachhaltigkeitstransformation aber oft keine Option ist, weil die alten Strukturen und Handlungsmuster unsere Umwelt drastisch verändern werden, müssen attraktive Bilder einer neuen Normalität gezeichnet werden. Wir brauchen also plastische Visionen, die möglichst auch erlebbar sind, denn auch das zeigt die Pandemie: Wer Kranke und Sterbende in seinem Umfeld erlebt hat, schaut anders auf die Vermeidungs-Maßnahmen, als solche Menschen, die das Leiden nur aus dem Fernsehen kennen. Wer also möchte, dass eine andere, zukünftige Normalität akzeptiert wird, muss diese in verständlichen Bildern zeichnen und kommunizieren; und sie dürfen nicht so abstrakt sein, dass sie nur von Akademikern verstanden und antizipiert werden können; sondern von einer großen bis übergroßen Mehrheit der Gesellschaft. Um es erlebbar zu machen brauchen wir quasi Erlebnisparks, in denen die nachhaltige Zukunft erlebt wird, und auch die veränderte Normalität als etwas Attraktives oder zumindest Akzeptables erlebt werden kann.

Die nächste Herausforderung ist die „ökonomische Mitnahme“: Die transformierende Gesellschaft kann alten, nichtnachhaltigen Branchen nicht nur sagen, sie seien obsolet. Die dort arbeitenden Menschen leiden sowohl unter existenziellen wie auch unter psychischem Druck. Beiden Leiden muss die transformierende Gesellschaft etwas entgegensetzen: Schrumpfende Branchen brauchen eine ökonomische, nachhaltige Perspektive, auf die sie zuarbeiten können. Und die betroffenen Menschen brauchen sowohl eine finanzielle Unterstützung, wie auch menschliche Begleitung in der Transformation. Hier müssen die Transformationsakteure wie FridaysForFuture lernen, dass der Widerstand der Bergleute oft kein Widerstand gegen die gesellschaftliche Transformation ist – es ist vermutlich vielmehr ein Widerstand gegen den eigenen Existenzverlust. Sozial und psychisch wirksame Begleitprogramme sind nötig, um den Umbau der Strukturen und Handlungsweisen möglichst so zu gestalten, dass der zu erwartende Transformations-Widerstand nicht zu einem Deadlock oder zu massiven Konflikten führt. Wie intensiv Widerstand gegen politische Maßnahmen ausfällt haben wir in der Pandemie erleben dürfen, und seine Nachwirkungen sind noch nicht vollständig absehbar.

Naturgemäß fallen jungen Menschen Anpassungen leichter als älteren Menschen. Transformation bedeutet Veränderung. Veränderung bedeutet Anpassungsmaßnahmen. Wer solche Prozesse unterfüttern will, sollte KnowHow als Transformationsbegleiter aufbauen. Junge Menschen, die die Welt verändern wollen, sollten in ihrer Ausbildung oder ihrem Studium also durchaus fragen, wie das erlangte Wissen zur Transformationsbegleitung eingesetzt werden kann. Und sie sollten es in selbstgeschaffenen Räumen erproben.

Auch eine ökonomische Perspektive hilft, die sozialen Pandemie-Wirkungen zu verstehen und Lehren für eine Nachhaltigkeits-Transformation abzuleiten. Menschen verstehen die (erzwungene) Abweichung von der Normalität als etwas Belastendes. Man könnte auch von psychischen und monetären Kosten sprechen, die entstehen. In der Nachhaltigkeits-Diskussion werden zunehmend die gesellschaftlichen Kosten des Nicht-Handelns thematisiert: wenn der Klimawandel unbegrenzt fortschreitet kostet dies Geld für spätere Anpassungsmaßnahmen aber auch Menschenleben. Das Problem sind die unterschiedlichen Zeithorizonte: das Nicht-Handeln verursacht unbestimmte (gesellschaftliche) Kosten in einer nicht genau terminierbaren Zukunft. Das vorausschauende Handeln, die Anpassung der heutigen Strukturen und Handlungsweisen, verursacht sehr reale (persönliche) Aufwände im Heute: Monetär genauso wie es psychische Kosten verursacht. Bislang gibt es keinen Mechanismus, der die künftigen kalkulatorischen Wirkungskosten mit den heutigen, realen Anpassungskosten verbindet. Nur wenige Menschen gehen in Workshops um die Erfahrung zu machen, sich mental in die Zukunft versetzen zu lassen und so die enormen Zukunftskosten zu erfahren, die ein Nicht-Handeln mit sich bringt. Nur wenige Ökonomen machen Vorschläge, wie die Zukunftskosten ins Heute transferiert werden können, so dass Nicht-Handeln bereits heute als teuer empfunden wird und Handeln vergleichsweise billig. Hier liegt eine Fehlstelle der Wirtschaftswissenschaften vor, die ihre Kosten-Perspektive auf die psychische und soziale Ebene übertragen müßte, sowie politisch und haushalterisch umsetzbare Steuerungsvorschläge unterbreiten müßte. Der Widerstand gegen Vermeidungsmaßnahmen in der Pandemie ist auch ein Widerstand gegen die Übernahme von Zukunftskosten durch die Lebenden. Es ist daher auch ein Konflikt zwischen herauswachsender und nachwachsender Generation. Allerdings zeigt die Pandemie eben auch: mit fundierten Sachargumenten allein läßt sich Widerstand gegen normalitätsverändernde Einwirkungen nicht verhindern. Ein Kostenausgleich, der stärkere Belastungen stärker ausgleich, sowie ein Anreizsystem, das frühzeitige Nachhaltigkeits-Anpassungen gegenüber abwartender Haltung befördert, könnte die Transformation beschleunigen und gleichzeitig Konflikte neutralisieren.

Keywords: Beharrungskräfte, Normalität, Betroffene mitnehmen: ökonomisch aber auch psychisch und sozial, Handlungsmuster/mentale Erwartungen: es wird Widerstand geben, selbst langfristige Nutznießer können wegen der kurzfristigen Kosten zu Widerständlern werden → Langfrist-Kurzfrist-/Kosten-Nutzen-Transformation, Transformations-Widerstand, Transformations-Begleiter

Im Rahmen des Zukunftsstadt-Prozesses in Dresden hatten wir auch eine Diskussionsreihe initiiert, die einem einfachen Schema folgte: lade jemanden von außerhalb der Stadt ein, um Impulse in die Stadt zu tragen. Und diskutiere diese Impulse dann mit (meistens) zwei Akteuren aus Dresden. Dieses Format nannten wir „Zurück oder Zukunft“ (und kennzeichnen uns als Fans von Marty McFly).

Die ZoZ-Reihe läuft weiterhin im Dresdner Hygiene-Museum, und diesmal nahm ich selbst als Mit-Diskutant auf dem Podium Platz: neben der Transformationsforscherin Maja Göpel, dem Leiter des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung Marc Wolfram und der Dresdner Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen. Thema: Wie wirkt Wissen (nicht) in der Zukunftsstadt? Der 500-Plätze-Saal war mit 134 Gästen vollgefüllt – pandemiebedingt war das die maximale Platzzahl. Und wer nicht dabei war, kann sich die Diskussion jetzt im Video anschauen:

Anfang August war ich eingeladen zum Netzwerktreffen der offenen Werkstätten in der Lausitz. Ich habe eine Vision skizziert: „Mittlere Technologien für die Lausitz“. Der Vortrag wurde mitgeschnitten:

Pressemitteilung

FutureCityProjects: Software für nachhaltige, bürgergetragene Stadtentwicklung wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung und dem RENN-Netzwerk als Projekt Nachhaltigkeit 2020 ausgezeichnet. Die Software unterstützt kommunale Bürgerbeteiligung und versteht sich als smart-city-Tool. Als „Projekt Nachhaltigkeit“ werden Initiativen und Projekte ausgezeichnet, die sich für eine nachhaltige Entwicklung in der gesamten Breite der Gesellschaft einsetzen.

Die Software „FutureCityProjects“ ist aus dem Dresdner Zukunftsstadt-Prozess hervorgegangen. Im Zukunftsstadt-Städtewettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nimmt Dresden als größte Stadt im Finale teil. 8 Bürgerprojekte werden mit wissenschaftlicher Begleitung in einem Reallabor umgesetzt. Diese Bürgerprojekte entstanden in einem bürgerschaftlichen Planungsprozess. Der ehemalige Projektleiter Norbert Rost hat seine Erfahrungen mit diesem Planungsprozess in dem Tool verarbeitet: „Als Wirtschaftsinformatiker habe ich mich gefragt: wie kann ich aus unseren Erfahrungen Software machen, die Bürgerbeteiligung unterstützt und den Zukunftsstadt-Ansatz auch für andere Städte nutzbar macht?“ Derzeit verhandelt er mit verschiedenen Städten und Städtenetzwerken über einen Einsatz der Software. Die Bürger*innen einer Stadt sind das ungenutzte Potenzial für die Stadt- und Regionalentwicklung. Mit FutureCityProjects können kleine aber auch große Kommunen prinzipiell mehrere tausend Menschen in die nachhaltige Stadtentwicklung einbinden.

Die Software erlaubt es Kommunen, einen Fördertopf für nachhaltige Bürgerprojekte aufzusetzen und die Bürger*innen einzuladen, sich Projekte auszudenken und kollaborativ zu planen. Aus dem Projektplan wird Dank „FutureCityProjects“ automatisch ein Förderantrag – eine Win-Win-Situation für Kommunen und Bürger. Auch auf Stadtteilebene, im Strukturwandel ganzer Regionen oder zur kollaborativen Projektplanung in und zwischen Unternehmen kann die Software genutzt werden. Für die Erstellung des Prototypen wurden Rost und sein Mit-Entwickler Jakob Schumann vom Prototypefund gefördert. Mit einer englischsprachigen Variante sollen auch Kommunen außerhalb des deutschsprachigen Raums gewonnen werden und damit auf dem Megatrend „smart city“ angeknüpft werden: „Smart sind solche Cities, die nicht nur Sensoren verbauen, sondern klug ihre Bürger einbinden“ sagt Norbert Rost. Die Entwickler suchen nach interessierten Kommunen, weitblickenden Partnern und frischem Kapital: Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeitstransformation werden das zentrale Thema der Zukunft.

Mehr Informationen zu FutureCityProjects:

Informationen zum Nachhaltigkeitspreis und Preisträgern:

Wie kommt man von der fossilen Stadt zur nachhaltigen Zukunftsstadt? Das ist die Frage, die hinter Zukunftsstadt.de und unseren Aktivitäten steckt.

Die StudentsForFuture haben im Mai 2020 eine digitale PublicClimateSchool veranstaltet. Ich war eingeladen, einen Vortrag zu halten, den ich bereits zur Dresdner PublicClimateSchool im November gehalten hatte:

Der Prototypefund, mit dessen Förderung wir die Planungserfahrungen aus dem Dresdner Zukunftsstadt-Prozess in unserer Software FutureCityProjects digital abgebildet haben, hat jetzt einen Podcast. In Folge 1 wird erläutert, was „public interest“ bedeutet. Ich durfte in dem Zusammenhang kurz erläutern, was FutureCityProjects ist und wofür man die Software einsetzen kann. Auf dass die „smart city“ von morgen nicht nur Sensoren verbaut, sondern Bürger klug beteiligt…

Man stelle sich vor, man braucht für die Stadtentwicklung erprobte Tools und Herangehensweisen und es gäbe einen Werkzeugkoffer, in dem man getestete Werkzeuge findet. Nun: genau diesen Anspruch soll das „Urban Equipment“ erfüllen, dass von einem „Zusammenschluss aus Urbanist*innen, Raumplaner*innen und sonstigen Enthusiast*innen“ (Selbstbeschreibung) zusammengestellt wird.

Wir lernten uns auf der Raumkonferenz 2019 in Dresden kennen und haben dort einen gemeinsamen Workshop gestaltet. In ihm ging es darum, Mustersprach-Elemente aus dem Dresdner Zukunftsstadt-Prozess herauszuarbeiten. Die Zusammenarbeit war fruchtbar und nun sind zentrale Erfahrungen aus dem Dresdner Zukunftsstadt-Prozess Teil der Urban Equipe geworden: zum Durchlesen, Nachnutzen, Weiterentwickeln. Für Städte und Stadtmacher*innen.

Zehntausende Arbeitslose werden durch die Pandemie-Wirkungen auf der Straße stehen. Also diskutiert das Autoland Deutschland über neue Abwrackprämien, mit denen der Neukauf von Autos angekurbelt werden soll. In Zeiten des Klimawandels und Peak Car ist dieser Vorschlag hanebüchen! Es ist der Versuch eines #ZurückZumStatusQuo, während wir ein Voraus-zu-neuen-Zielen brauchen.

Wie wäre es stattdessen, wir würden die Kommunen mit dem Extra-Geld ausstatten. Nicht, damit diese neue Löcher stopfen, sondern damit sie das Geld in jene Menschen investieren, die gute Ideen zum nachhaltigen Umbau der Städte und Dörfer haben: Mit einem Transformationsstipendium. Statt arbeitslos auf Jobsuche zu gehen, würden die Menschen eingeladen, sich kreativ auf Ideensuche zu begeben und ihre Ideen in kleinen Transformationsexperimenten umzusetzen: Hier ein Tag des guten Lebens, dort eine Offene Werkstatt. Hier ein Programmierkurs für Schüler, dort eine Software zur Müllvermeidung. Hier eine Gruppe von Architekten mit der Planung eines Holzhausstadtteils, dort eine Gruppe von Programmierern mit der Digitalisierung der Verwaltung. Hier eine Interventionstruppe zur Transformation von Unternehmen und Kulturinstitutionen, dort eine Pflanztruppe die aus der Stadt einen Garten macht.

Es gibt tausende Ideen, denen sich zehntausende anschließen könnten, wenn für ihren Lebensunterhalt gesorgt ist. Statt Geld zu geben, damit weiterhin viele Autos die Straßen verstopfen, sollten wir Geld geben, damit Menschen sich engagieren, die Straßen freizumachen für einen Weg in eine nachhaltige Zukunft!

In Dresden haben wir solch einen Weg bereits probiert! Er wurde gefördert vom Forschungsministerium und hieß „Zukunftsstadt“. Wir luden seit 2015 Stadtbewohner*innen ein, sich eigene Projekte zur nachhaltigen Umgestaltung Dresdens auszudenken; und stellten Geld zur Realisierung in Aussicht. Nicht 2.000 Euro, sondern bis zu 120.000 € pro Projekt, damit die Macher*innen davon auch ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Wir wollten keine rein ehrenamtlichen Projekte fördern, wir wollten Impulse setzen, aus denen auch neue Vereine oder neue Unternehmen erwachsen könnten: die Arbeitsplätze von morgen! Die einzige Bedingung war: jedes der Projekte musste die Stadt nachhaltiger machen. Um das sicherzustellen gab es Unterstützungsworkshops, Nachhaltigkeitskriterien und eine Jury, die die eingereichten Projektpläne in Hinblick auf Nachhaltigkeit und die knappen Ressourcen bewertete. Es ging also nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern Nachhaltigkeitswirkung war die Bedingung. 8 solcher Bürgerprojekte laufen.

Solcherart Transformationsstipendien könnten unsere Dörfer, Städte und die Welt besser machen. Wenn wir sowieso staatliches Geld einsetzen, um Umsatz und Wirtschaft anzukurbeln, warum nicht ganz neue Projekte damit fördern, statt „Das Projekt Automobilindustrie“, das seine besten Zeiten sowieso hinter sich hat und von neuen IT-Unternehmen überholt wird? Unsere Erfahrung in Dresden ist: Menschen sind hochmotiviert, wenn man sie Zukunft gestalten läßt. Ein Transformationsstipendium über 3-5 Jahre macht Energien frei. Die Kommunen könnten es ausgeben, und dadurch dafür sorgen, dass die Förderkriterien auf ihre lokalen Herausforderungen passen. Und sie könnten begleitende Workshops und Beratung anbieten, um die Bürger*innen ihres Ortes zu befähigen und zu vernetzen – denn das stärkt die Qualität der Projekte. Und die kommunalen Verwaltungen würden zugleich lernen, wie man co-produktiv Bürgerbeteiligung organisiert: ein Wert, der uns in den Zukunftstädten und Zukunftsdörfern noch sehr viel nutzen wird!

Und wenn das Geld erstmal vom Bund zu den Kommunen, von dort zu engagierten Zukunftsgestaltern und von denen in die Läden vor Ort fließt, wird auch die Wirtschaft angekurbelt – flächendeckend, und nicht nur in den Automobilzentren des Landes. Und natürlich können sich auch dort Menschen einreihen, die mit Hilfe eines Stipendiums neue Geschäftsmodelle ausprobieren: Lastenräderlieferdienste, Unverpackt- und Marktschwärmer-Läden, Reparaturwerkstätten, Regionalwaren und neue Bauernhöfe, IT-Teams und lokale Makerspaces – Vorboten einer nachhaltigen Wirtschaft von morgen.

Nachtrag: Am 19. Juni 2020 gab es vor dem Sächsischen Finanzministerium in Dresden eine Kundgebung für kluge Finanzierungspakete gegen die Pandemie-Wirkungen. Ich war eingeladen, folgenden Beitrag zu präsentieren: Geld für die Zukunft, nicht die Vergangenheit (pdf)

Wie kann man Resilienz einüben?

Absolute Resilienz gibt es nicht. Vollständig unempfindlich gegen alles zu sein ist eine fantastische Eigenschaft. Sie mag auf Superhelden und Comicfiguren zutreffen, also auf Fantasie-Gebilde, aber in der Realität die wir zu meistern haben, gibts es nur „relative Resilienz“. Also: etwas oder jemand kann mehr oder weniger widerstandsfähig gegenüber dieser oder jener Entwicklung sein.

Die Fragen, die man bei der Suche nach Resilienz also stellen muss, sind folgende:

…wer?

…gegenüber welchem Szenario?

…wie stark verletzlich oder widerstandsfähig?

…welche Wege zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit?

Die Frage nach „Wer?“ ließe sich beispielsweise beantworten mit:

ich

meine Familie

meine Firma/Organisation

meine Stadt

mein Land

mein Computer

das Finanzsystem

...

Diese und viele weitere Systeme kann man auf ihre Widerstandsfähigkeit hin testen. Ohne zu wissen, welches System man testet, kann man keine Aussage über „Resilienz“ machen. Nennen wir dieses „Wer?“ das „Untersuchungssubjekt“.

Um die die Frage nach Widerstandsfähigkeit zu beantworten bedarf es außerdem eines Szenarios, das eintritt. Szenarien beziehen sich dann immer auf das Untersuchungssubjekt. So stellt man fest, dass manche Szenarien auf viele Untersuchungssubjekte gar nicht passen. Das Szenario „ein Glas Wasser drüberschütten“ ist für die Familie, die Stadt oder das Finanzsystem offensichtlich unproblematisch oder sogar unmöglich. Für „mich“ und für „meinen Computer“ kann dieses Szenario aber durchaus problematisch sein: Wenn ich ein anfälliges Immunsystem habe und mich schnell erkälte, kann das Szenario eines über meinem Körper verschütteten Glases Wassers durchaus als Prüf-Szenario herhalten. Extrem verletzlich gegenüber diesem Szenario sind Menschen, die eine Allergie auf Wasser haben. Die meisten Computer sind gegenüber einem verschütteten Glas Wasser ebenso höchst verletzlich, weil Wasser in sie eindringt und die Elektronik kurzfristig durch Kurzschlüsse und langfristig durch Rost zerstören kann. Die meisten Computer sind also wenig resilient gegenüber Szenarien, bei denen sie mit Wasser in Kontakt kommen.

Wer die Verletzlichkeit seiner Firma oder Organisation testen will, muss sich also fragen:

Welche Szenarien sind vorstellbar, die meine Organisation angreifen könnten?

In der Corona-Pandemie lernen viele Unternehmen schmerzhaft, dass sie gegenüber einer Kontaktsperre hochverletzlich sind. Gastronomiebetriebe und Friseure, aber auch Verkehrsunternehmen und Schulen gehören zu „Hochrisikounternehmen“ für das Szenario einer Kontaktsperre. Dabei spielt es für die Unternehmen keine Rolle, ob diese Kontaktsperre politisch vorgegeben, oder von den Menschen freiwillig vorgenommen wird: wer Kontakte zu anderen Menschen meidet wird sich nicht in gefüllte Restaurants oder Busse setzen, nicht andere Menschen an seine Haare lassen und auch keinen Präsenzunterricht nutzen.

Da diese Unternehmen aber zugleich verletzlich dafür sind, dass ihnen die Umsätze ausgehen, suchen sie nach Wegen, die Kontaktsperre zu umgehen oder mit ihr umzugehen. Restaurants bieten To-Go-Menüs an oder verlagern ihr Restaurantgeschehen nach draußen, gepaart mit großem Abstand zwischen den Tischen. Man arbeitet mit Masken und testet seine Mitarbeiter, oder unterbindet den Fahrkartenverkauf durch den Busfahrer. Die derzeitigen Versuche von Politik und Unternehmen, Regeln zu entwickeln die einen Unternehmensbetrieb trotz potenzieller Ansteckungsgefahr zu ermöglichen ist der Versuch, die eigene Verletzlichkeit durch eine Epidemie zu verringern. Da die Verletzlichkeit nicht rein biologisch ist (durch die Ansteckung von Mitarbeitern oder Kunden mit einer Krankheit), sondern auch betriebswirtschaftlich (durch den Verlust von Umsatz droht Insolvenz), wird nach Handlungsmustern gesucht, mit denen sich die Gefahr von Ansteckung mit der Gefahr von Insolvenz ausbalancieren läßt. Im Vorteil sind dabei jene Organisationen, die zu möglichst kreativen Lösungen kommen. Hier zeigt sich, dass Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität die größte „Waffe“ gegen Szenarien aller Art ist: Wer eine Vielfalt von Lösungsoptionen entwickelt und umsetzt, hat mehr Chancen auf Überleben.

Mit Szenarien wird im Management bereits seit längerem gearbeitet. Die Grundidee ist, Annahmen über die Zukunft zu machen und die sich daraus ergebenden Entwicklungen auf die eigene Organisation anzuwenden. (Szenarioanalyse/Szenariotechnik) Also beispielsweise: Welche Zukunfts-Szenarien ergeben sich aus der Möglichkeit

Wie diese kleine Liste zeigt gibt es unendlich viele mögliche Szenarien, wie die Zukunft sich gestaltet, und jedes Einzel-Szenario hat enorm viele direkte und indirekte Wirkungen auf die eigene Organisation. Die Möglichkeiten sind unüberschaubar, und es bieten sich sowohl Zukunftschancen wie auch Risiken für die einzelne Organisation. Das Denken in Szenarien ermöglicht immerhin, eine kleine Vorausschau auf die zukünftige Welt zu bekommen, in der man sich bewegt.

Wenn man allerdings von der bestehenden Situation in einer Organisation/Unternehmen ausgeht, so mögen diese großen Zukunftsmöglichkeiten zu groß sein, um damit gut arbeiten zu können. Wenn es um die Frage nach der Widerstandsfähigkeit und der Verletzlichkeit einer Organisation geht, kann man das Szenario mit einem Trick viel präziser zuspitzen.

Die Idee ist:

Nehmen Sie ein einzelnes Element aus dem System, das in Ihrem Unternehmen/in Ihrer Organisation eine Rolle spielt, und prüfen Sie, welche Wirkungen dieses Herausnehmen auf diese Organisation hat.

Ein solches Element kann eine Mitarbeiterin sein, die das Unternehmen (plötzlich) verläßt. Es kann auch eine politische Entscheidung sein, durch die ein Produkt, das das Unternehmen anbietet, nicht mehr verkauft werden darf. Oder es ist ein Partner, auf den man sich verläßt, der plötzlich pleite geht.

Dieser Ansatz spielt also mit der Idee, sich eine einzelne Hürde vorzunehmen: indem etwas verschwindet, was grade noch vorhanden war, und mit dem man (ganz selbstverständlich) gearbeitet hat. In der Corona-Pandemie ist es der direkte körperliche Kontakt, der schwierig bis unmöglich ist – der also aus dem System verschwunden ist. Wer die Verletzlichkeit seiner Organisation auf verschiedene Szenarien prüfen will, der stelle sich vor, eines folgender Elemente wäre nicht mehr möglich, und dennoch müsste das Unternehmen sich um Funktionsfähigkeit bemühen:

Für die einzelne Organisation mögen ganz andere Aspekte wichtig oder wahrscheinlicher sein, dass sie eintreten. Daher müßte jede Organisation sich selbst fragen: Was sind bei uns die kritischen Elemente, deren Verschwinden uns in Schwierigkeiten bringen würde? Und dann genau deren Verschwinden einmal durchzuspielen.

Ich möchte drei Romane empfehlen, die genau mit solchen Szenarien spielen. Alle drei Bücher haben eines gemeinsam: sie lassen ein als selbstverständlich geltendes Element verschwinden und spielen das Szenario breit durch. Die Fantasie der Autoren macht dabei sichtbar, welche Nebenwirkungen das Verschwinden eines Elements in unserer komplexen Zivilisation haben kann. Menschen, die in ihrem Unternehmen solche Szenarien durchspielen wollen, können anhand der Bücher ihre Fantasie schulen:

(Bitte kaufen Sie bei Interesse die Bücher bei einem lokalen Buchhändler und unterstützen Sie so die Widerstandsfähigkeit ihrer örtlichen Versorgungsstruktur!)

Die Reduktion der Szenarien auf ein einzelnes entferntes Element ist nicht realitätsfern. Wie die Corona-Pandemie zeigt ergibt sich die Komplexität der Situation aus den Wechselwirkungen rund um dieses einzelne fehlende Element. Der fehlende physische Kontakt zwischen Menschen führt in der Corona-Pandemie zu komplexen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wirkungen, die alle auf jede einzelne Organisation zurückwirken. Natürlich wird die reale Situation keineswegs einfacher, wenn man statt nur eines mehrere Elemente eliminiert, doch zum „Heranüben“ an Resilienz-Fragen ist es ausreichend, mit der Herausnahme eines einzelnen Elements zu beginnen.

Auf Organisationen/Unternehmen übertragen bedeutet dies:

Setzen Sie eine Übung an, die damit spielt, dass ein Element, welches normalerweise selbstverständlich vorhanden ist, nicht mehr verfügbar ist. Dieses Element muss keineswegs aus obiger Liste stammen, es kann sich ganz spezifisch auf Ihre Organisation beziehen. Lassen Sie die Mitarbeiter dann das Szenario durchspielen unter der Aufgabenstellung: „Angenommen, … ist nicht mehr verfügbar, wie gehen wir damit um?“

Man kann dieses Szenario als Planspiel „am Tisch“ durchspielen, oder man versucht tatsächlich „Workarounds“ zu erarbeiten und zu implementieren. Für das Team ist allein das Durchdenken des Szenarios bereits wertvoll, weil das menschliche Gehirn dann bereits das Szenario „zumindest gedanklich durchgespielt” hat und bei einem tatsächlichen Eintritt des Szenarios Ideen wieder aufgerufen werden können. Wenn jedoch auch noch echte Umgehungswege tatsächlich ausprobiert werden, können sogar neue Wege der Unternehmensorganisation entstehen, oder neue Dienstleistungen/Produkte.

Unternehmen machen gern „Teambuilding-Maßnahmen“, bei denen auf Bäume geklettert oder gemeinsam Sport gemacht wird. Auch eine Resilienz-Übung kann teambildend sein! Auch wenn sich solche Übungen um Bedrohungs-Szenarien drehen, heißt das nicht, dass das Ergebnis nur als bedrohlich empfunden wird. Wenn die Mitarbeiter*innen spüren, dass im Extremfall alle an Lösungen arbeiten, setzt dies gemeinschaftliche Energien frei. Wenn allerdings sich die Mitarbeitenden vom Szenario tatsächlich nur bedroht fühlen, ohne dass sie Handlungs- und Auswege finden, dann wird deutlich: Ihr Unternehmen hätte in diesem Szenario ein grundlegendes Problem! Im positiven Fall wird jedoch die Kreativität und das Gemeinschaftspotenzial sichtbar, dass in Ihrem Team schlummert.

Zurück zu Teil 1: Systemische Resilienz in Zeiten der Corona-Pandemie

Mit Sandstorm habe ich jüngst einen Workshop und einen Podcast gemacht, und die SoftwaremacherInnen hatten Lust, nochmal mit mir zu reden. Herausgekommen ist ein erneuter Podcast, diesmal zur Frage von Resilienz und Systemen und vor allem unser städtisches Leben:

Wer das Thema Resilienz weiter durchsteigen möchte, findet hier eine kleine Artikelserie: Systemische Resilienz in Zeiten der Corona-Pandemie

Das Wuppertal-Institut hat vor dem Hintergrund der globalen Corona-Pandemie die Frage in einem Diskussionspapier aufgeworfen: Was sind Eckpfeiler einer „Post-Corona-Stadt“?

Die formulierten Facetten sind für Menschen nicht neu, die sich länger mit Fragen der Risikovorsorge sowie nachhaltiger Stadtentwicklung befassen. Neu ist allerdings das kollektive Krisenerlebnis, in das alle Menschen geworfen sind. Dadurch werden Diskussionen möglich, die vorher nur in kleinsten Kreisen möglich waren.

Das Papier des Wuppertal-Instituts beschreibt im Dreiklang aus „Näher“, „Öffentlicher“ und „Agiler“ neue Schwerpunktbereiche der Stadtentwicklung. Näher meint: regionaler, insbesondere was Nachbarschaften, Subsidiarität und regionales Wirtschaften angeht. Öffentlicher meint das verstaubte Wort der „Daseinsvorsorge“ auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Agiler meint: die städtischen Systeme so aufzustellen, dass sie reaktionsfähiger und flexibler sind, und auf Eventualitäten schneller und passgenauer reagieren können.

Ein sehr lesenswertes Papier, das Resilienz als zentral gesetzte Eigenschaft der Städte annimmt, und das nur einen zentralen „Schönheitsfehler“ hat: Einen Titel, der annimmt, es gäbe so etwas wie eine „Post-Corona“-Zeit, also eine Zeit „nach Corona“. Dabei steht doch die Situation im Raum, dass Corona nichts ist, was „vorbeigeht“ sondern was vielmehr dauerhaft anwesend sein wird und in die Stadtentwicklung integriert werden muss. Was das Wuppertal-Papier beschreibt ist also vielmehr die „Stadt im Angesicht andauernder globaler Krisen“.

Dazu passende Artikel auf zukunftsstadt.de: