Nachlese: Vorträge der DIV-Konferenz

Auf der DIV-Konferenz 2021 habe ich zwei Impulsvorträge gegeben:

Mit Bürgerprojekten zur nachhaltigen Zukunftsstadt: ab Minute 5:

#futurecityOS: ein Betriebssystem für die Zukunftsstadt, ab Minute 60:

Auf der DIV-Konferenz 2021 habe ich zwei Impulsvorträge gegeben:

Mit Bürgerprojekten zur nachhaltigen Zukunftsstadt: ab Minute 5:

#futurecityOS: ein Betriebssystem für die Zukunftsstadt, ab Minute 60:

Die EU-Kommission startet einen Aufruf und sucht „100 klimaneutrale Städte bis 2030 – durch und für die Bürgerinnen und Bürger“. Interessensbekundungen interessierter Städte sollen bis Ende Januar 2022 eingereicht werden. Ein Netzwerk aus Städten sollen zur EU-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ beitragen.

Wir bieten gern unsere Expertise in diesem Kontext an: Mit dem Zukunftsstadt-Verfahren haben wir bereits wichtige Erfahrungen gesammelt, um Bürgerinnen und Bürger in die Nachhaltigkeitswerdung von Städten einzubinden.

Im Frühjahr 2021 wurde die futureprojects GmbH gegründet, um den Prototypen einer Bürgerbeteiligungs-Software weiterzuentwickeln, einsatz- und marktfähig zu machen. Die Plattform wechselt ihren Namen: aus futurecityprojects wird die Digitale Projektfabrik. Und das neue Start-Up bekommt eine eigene Webseite: futureprojects.de

Wir freuen uns auf Partner, Kunden, Investoren.

Die futureprojects GmbH ist mit der Lösung einer digitalen Projektwerkstatt für die Wettbewerbsphase der Smart City Challenge Leipzig ausgewählt. In der Kategorie „Zivilgesellschaft“ werden digitale Lösungen gesucht, die Beteiligungsmodelle innovativ vernetzen. Die Aufgabe lautet, für die neu eingeführten Stadtbezirksbudgets eine beteiligungsunterstützende Lösung zu entwickeln. Die ausgewählte Lösung wird dann für 6 Monate angepasst und erprobt.

Das aktuelle Antragsverfahren für die Stadtbezirksbudgets ist relativ hochschwellig. Interessierte müssen sich sowohl mit ihrem eigentlichen Projektthema auskennen wie mit Methoden der Projektplanung und der Förderantragstellung. Damit ist die Antragstellung primär für Antrags-Profis möglich. Mit der digitalen Projektwerkstatt wollen wir die Hürden für die Antragstellung senken, das Verfahren dadurch für breitere Bevölkerungsschichten öffnen und zugleich der Stadtverwaltung die Bearbeitung eingehender Anträge erleichtern.

Die neu gegründete futureprojects GmbH sucht:

Vertriebs-/Marketingmanager/in

Zum Ausbau unserer Aktivitäten suchen wir möglichst schon zu August 2021 Expertise und tatkräftige Unterstützung für die Positionierung unseres Software-Produkts gegenüber unseren kommunalen Kunden. Dabei gilt es, die Vermarktungsaktivitäten von Grund auf aufzubauen, gemeinsam mit mir eine Strategie zu entwickeln und auszurollen. Arbeitsorte: Dresden / Homeoffice.

Die Gestaltungsmöglichkeiten „von unten“ sind, was im Thema „Zukunftsstadt“ besonders drinsteckt: Lokal können wir alle stärker Einfluss nehmen als global. Daher ist die kommunale Ebene als Gestaltungsraum so interessant.

Nachdem wir beim Prototypefund für FutureCityProjects eine Förderung bekommen haben, haben wir eine zweite Förderung für eine Politik-Software bekommen: Wir verwandeln unsere Erfahrungen mit dem Schreiben von Stadtratsanträgen in eine Plattform, um das Wissen um politische Beteiligung in Antragsform breiter zugänglich zu machen. Die Software trägt den Arbeitstitel „hacking politics online“ und basiert auf den Erfahrungen mit dem Stadtratsantrag-Workshop. Zum Podcast, den wir 2020 bei Sandstorm gemacht haben, kommt jetzt frisch ein Podcast des Prototypefunds hinzu: Episode 11: Demokratie, Beteiligung und Technik.

Für die Realisierung von Software-Einsätzen in Kommunen und Unternehmen ist inzwischen die futureprojects GmbH gegründet, mit Sitz in Dresden.

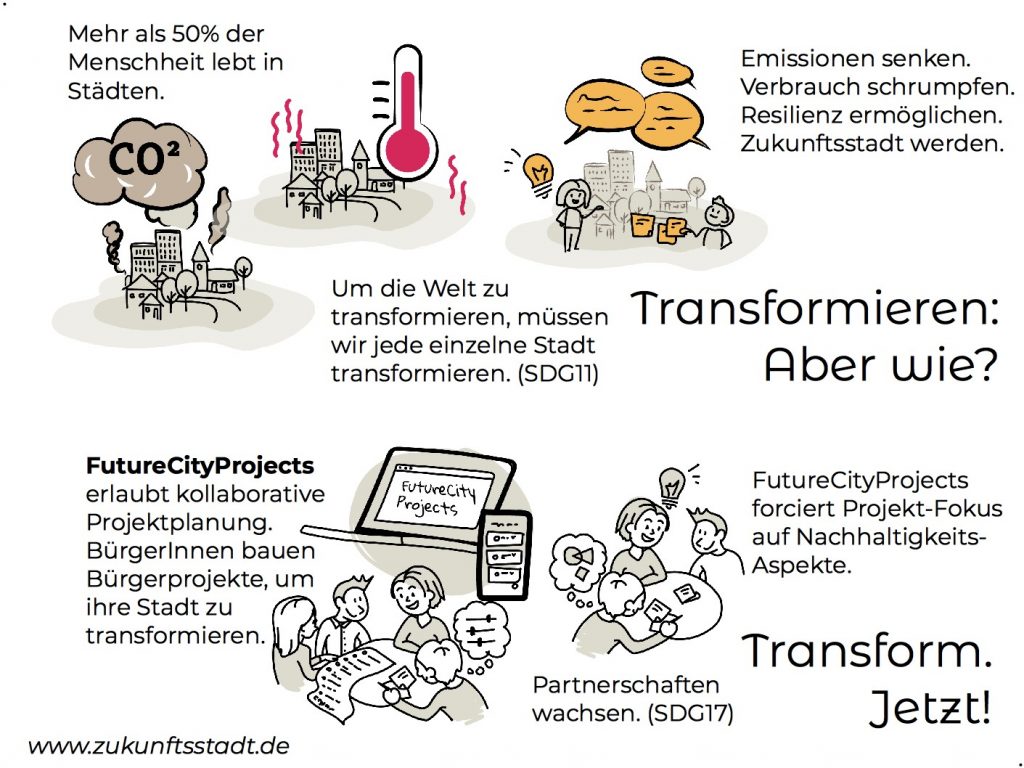

Wir entwickeln innovative Software für Bürgerbeteiligungsprozesse, die in Deutschland potenziell in 12000 Kommunen eingesetzt wird, weltweit in zehntausenden. Mit dieser Software planen Bürger Bürgerprojekte und unterstützen so kommunale Strategien zur Nachhaltigkeitstransformation und Stadtentwicklung. Aus Projektplänen werden Förderanträge, Stadtratsanträge oder Businesspläne. Aus Projektteams werden Kollaborationen. Aus Gemeinden werden nachhaltige Zukunftsstädte und Zukunftsdörfer. Wir liefern die Software-Basis für eine kollaborative Revolution vor dem Hintergrund der UN-Nachhaltigkeitsziele.

Wir bieten Kommunen die Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren zu Bürgerprojekten und den Einsatz entsprechender digitaler Werkzeuge. Die Erforschung und Entwicklung weitergehender Werkzeuge und Verfahren ist Teil des Geschäftsmodells.

Partner in der Kommunalberatung werden gesucht. Sie kennen Ihre Kunden, gemeinsam liefern wir ein neues Leistungspaket.

Zur Weiterentwicklung der Software und des Unternehmens werden auch Mitgesellschafter und Investoren gesucht, idealerweise mit Hintergrund in der Softwareentwicklung oder mit Zugang zum Kundenkreis „Kommunen“. Als „innovatives Unternehmen“ im Sinne der INVEST-Förderung des BMWi können Investoren eine 20%ige Förderung auf ihr Investment in die futureprojects GmbH erhalten.

Weitere Informationen demnächst auf www.futureprojects.de

Für die Aktivitäten rund um die Software FutureCityProjects und die Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren ist aktuell eine Firmengründung im Gange. Mit diesem Konzept, digitale Werkzeuge in Beteiligungsverfahren anzuwenden, haben wir uns beim FutureSax-Gründerpreis beworben. Teil dieses Wettbewerbs ist ein Publikumspreis, den das Gründungsvorhaben mit den meisten Unterstützern gewinnt.

Wir freuen uns über Unterstützer für unsere Bewerbung beim FutureSax-Publikumspreis. Wer Bürgerbeteiligung breiteren Raum geben will und die Wandlung zu nachhaltigen Zukunftsstädten beschleunigen will: Hier gehts zur Abstimmung.

Was käme raus, wenn man Systementwickler beauftragen würde, eine Stadtverwaltung „from the scratch“ neu zu entwerfen? Welche Perspektive würden Informatiker einnehmen, wenn sie eine Stadtverwaltung als Kommandozentrale städtischer Entwicklung sehen und neuste Ansätze aus der Informatik einbeziehen, um diese Kommandozentrale lauffähig zu machen? Wie sähe eine Stadtverwaltung aus, wenn man sie nicht aus den Traditionen des 19. Jahrhunderts heraus denkt, sondern aus den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts?

Als ich für die Dresdner Stadtverwaltung das Zukunftsstadt-Projekt lenkte, war ich von Anfang an erstaunt und bis zum Ende frustriert über die Arbeitskultur, die mir 20 Jahre hinter aktuellen Möglichkeiten hinterher schien. Es mangelt an projektorientiertem Denken, stattdessen dominiert abgegrenztes Silo-Denken, bei dem jeder Fachbereich zuerst in seinem Tellerrand denkt und Kooperation sekundär und langsam ist. Moderne Techniken werden nicht oder nur spät eingesetzt: so hat Dresden beispielsweise erst im November 2020 eine Videoconferencing-Lösung für die 6500 Mitarbeiter bereitgestellt, obwohl in der Pandemie seit März 2020 enorm viele Organisationen sehr viel früher solcherart Optionen anboten. Selbst der Oberbürgermeister musste in die benachbarte Sparkassen-Filiale gehen, um an Videokonferenzen teilzunehmen, weil der hausinterne IT-Eigenbetrieb nicht fähig war, eine schnelle Lösung bereitzustellen. Die meisten Verfahren, auf die ich zum Arbeiten angewiesen war, waren schwerfällig und schienen aus den 1990ern. Zusammengefasst: Die Arbeitsweise war weit entfernt von dem, was man von einer 2020er Organisation erwarten würde.

Schon damals kam der Gedanke gemeinsam mit Robert Weichert auf: Was wäre, wenn man „die Stadtverwaltung“ in zwei Organisationen aufspalten würde: Eine „Verwaltung“, die für die bürokratischen Pflichtaufgaben und das „Regeleinhalten“ zuständig wäre, sowie eine „Gestaltung“, wo die stadtgestaltenden Struktureinheiten gebündelt wären, z.B. die Stadt- oder Verkehrsplanung. Dieser Aufteilungswunsch in „Verwaltung“ und „Gestaltung“ kam daher, dass in der Verwaltung zu viel konservativ-beharrendes Denken vorherrschte, dass die Gestalter nicht konstruktiv unterstützte, sondern oftmals ängstlich davon abhielt, ihre Arbeit zu machen. Und: sie gut zu machen. Jede Verwaltung hat langweilige, kaum gestaltende Tätigkeiten, die sie im bundesdeutschen Verwaltungsstaat übernehmen muss, wie z.B. die Ausstellung von Personalausweisen oder das Abheften und Bezahlen von Rechnungen. Gleichzeitig ist eine Stadtverwaltung aber die Spinne im Netz, wenn es um die Gestaltung der Stadt geht: ohne Stadtverwaltung, ihre Planung und ihren Segen geht so gut wie nichts. Ihre Geschwindigkeit, ihre Kreativität und ihre Risikobereitschaft sind demnach der Flaschenhals der urbanen Entwicklung. Könnte man das zähe, unkreative Tagesgeschäft vom kreativen Gestaltungsgeschäft trennen, so die naive Hoffnung, würde die Gestaltung beschleunigt werden.

Dass Stadtgestaltung beschleunigt werden muss zeigen die großen globalen Krisen: Klimawandel und Artensterben, Energiewende und Ressourcenverknappung, Wanderungsbewegungen und Digitalisierung, sowie in jedermanns Bewusstsein seit 2020: Pandemien. Städte müssen sich anpassen, um beispielsweise ihre Mobilität neu zu organisieren, doch in Dresden vergehen beispielsweise leicht 5 Jahre von einem Stadtratsantrag bis zu einem ersten Mobi-Punkt im Stadtraum, der Teil der lokalen Mobilitätswende ist. Diese Geschwindigkeit, verbunden mit der zentralen Rolle der Stadtverwaltungen, hemmt die Nachhaltigkeitstransformation enorm.

Wie sähe eine Verwaltung wohl aus, wenn man sie von einem weißen Blatt Papier her neu denken würde? Also angenommen, man würde eine Stadt völlig neu bauen, oder zumindest in einer Stadt die Verwaltung ohne Übernahmezwang alter Regeln, Strukturen oder Mitarbeitenden neu bauen, wie würde man da vorgehen?

Eine Zweiteilung in „Verwaltung“ und „Gestaltung“ wurde bereits angesprochen. Das klingt nach einer Kernverwaltung, die über die Einhaltung zentraler Regeln wacht und als „Verwaltungssupport“ für die Kreativ-Struktureinheiten fungiert. Und um diese Kernverwaltung würden womöglich unabhängig voneinander arbeitende, dezentral funktionierende Organisationseinheiten positioniert, die sich intern nach eigenen passenden Arbeitsformen organisieren und aufstellen. Denn es ist beispielsweise nicht gesetzlich vorgegeben, dass Verwaltungseinheiten intern hoch-hierarchisch organisiert sein müssen – das ist Tradition, aber nicht Gesetz! Entsprechend könnten die Kreativ-Einheiten der „Gestaltung“ sich nach Organisationsformen richten, die in der heutigen Unternehmenslandschaft üblich und erfolgreich sind. Agil, unternehmerisch, selbstorganisiert – wie auch immer. Neben der Organisationsform ist jedoch ebenfalls wichtig: Wie gestalten sich die Schnittstellen zwischen der (Kern-)“Verwaltung“ und den sie umgebenden Organisationseinheiten der „Gestaltung“?

Würde man solch eine „Verwaltung from scratch“ bauen, würde ich als Wirtschaftsinformatiker mir zuerst die Schnittstellen anschauen: also jene Berührungspunkte zwischen zwei Organisationseinheiten, über die diese miteinander kommunizieren und ko-operieren. Als Informatiker würde ich mich außerdem fragen:

Und eben:

2019 war ich eingeladen, am „Spielraum“ der Bosch-Stiftung teilzunehmen. 100 Leute trafen sich in einem Raum, sponnen Projektideen und fanden sich in Projektteams zusammen. Die Idee, die ich einbrachte und um die sich eine kleine Gruppe fand, nannte ich „FutureCityOS“, wobei das OS für „operating system“ steht: Betriebssystem. Wir alle kennen Betriebssysteme. Sie sorgen auf unseren Computern und Smartphones dafür, dass zwischen uns als Benutzer des Computers und dem Prozessor, der nur Nullen und Einsen versteht, eine Verständigung stattfindet. Sie übersetzen, organisieren Daten, bieten Prozesse – und das alles, damit das komplexe System „Computer“ von uns Einfaltspinseln bedienbar ist.

Die Idee hinter FutureCityOS ist ähnlich: Wie sieht ein „Betriebssystem“ aus, mit dem das komplexe „System Stadt“ von uns Einfaltspinseln besser bedienbar ist? Das heutige „Betriebssystem“ besteht aus Komponenten, deren Bauweisen aus dem 19. Jahrhundert kommen und Prozessen, die ungefähr genauso alt sind. Die Art, wie Stadträte arbeiten, wie die Auftragsübergabe an die Stadtverwaltung und das Berichtswesen von den Verwaltungsmitarbeitern an die Stadträte passiert, sind alt und träge; gleiches gilt in vielen Verwaltungen wohl für große Teile der Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung. Wenn man eine Stadt wie einen Computer denkt und die Verwaltung als einen (sehr zentralen!) Prozess innerhalb dieses Computers, dann stellt sich die hochspannende Frage: Wie sähe ein modernes Betriebssystem aus, mit dem sich diese Verwaltung insbesondere von den Stadtnutzern (sprich: den Bürger*innen!) bedienen läßt, so dass sie alle zusammen das komplexe System steuern und ausgestalten?

Wenn hier von „Betriebssystem“ die Rede ist, dann ist damit keine reine Computer-Software gemeint. Es ist damit ein Set von Funktionen und Schnittstellenbeschreibungen gemeint, die den Zugriff und die Steuerung des Stadtsystems ermöglichen und erleichtern. Auch heute hat jede Stadt ein „Betriebssystem“: es ist eine Mischgestalt aus Demokratie und Bürokratie, die eine Sprache spricht, die überwiegend aus der Juristerei kommt. Ein modernes Betriebssystem würde jedoch eher eine Mischgestalt aus Demokratie und Gamification sein, deren Sprache mehr aus der Informatik stammt als aus der Juristerei. Diese Sprache würde helfen, dass verschiedene Organisationen sich über ihre Vorstellungen und Aktivitäten der Stadtgestaltung austauschen können. Eine Sprache des FutureCityOS würde eine Form haben, die nicht nur für Fachleute verständlich ist, sondern vor allem für die Bewohner*innen der Städte – schließlich sind sie die „User“, die die Stadt bevölkern und benutzen. Vorbilder für abstrakte Formen solcher Sprachen finden sich in den Mustersprachen. Doch mit Mustersprachen allein lassen sich noch keine Organisationen „steuern und bedienen“. Damit das geht, braucht es Schnittstellen in den Organisationen, die diese Steuerung ermöglichen sowie Prozesse in den Organisationen, die über die Schnittstellen angesprochen und beeinflusst werden können.

Bereits in unserem kleinen FutureCityOS-Team hatten wir festgestellt, dass man den Entwurf solch eines Stadt-Betriebssystems von der Bürgerbeteiligung her denken müßte. Mit dieser Haltung würde man die Analogie zum Computer aufgreifen: Auch dort hat ein Betriebssystem die primäre Aufgabe, dem menschlichen Nutzer die Bedienung des technischen Systems zu ermöglichen. Logisch: ohne Nutzer, der ein Gerät bedienen kann, macht das Gerät gar keinen Sinn. Übertragen auf die Stadt: Ohne dass Bewohner*innen einer Stadt diese nutzen und mitgestalten können, macht eine Stadt keinen Sinn. Nur dadurch, dass Menschen in ihnen leben, sie also „nutzen“ erfüllt eine Stadt ihren Zweck. Städte, aus denen Menschen abwandern, wissen ein Lied davon zu singen, was passiert, wenn die Bewohner sie nicht mehr nutzen wollen.

Jedes Stadtverwalten und Stadtgestalten geht also immer von der Perspektive der Stadtbewohner aus, oder sie geht am Sinn&Zweck der Stadt vorbei. Was wir aber in den letzten Jahrzehnten auch gelernt haben, ist dass die Bürger*innen auch an der Stadtentwicklung teilhaben wollen und teilhaben müssen. Nur mit ihrer Expertise entsteht eine gute Stadt, nur mit ihrer Akzeptanz passieren Stadtentwicklungen im Sinne der Nutzer. Bürger-Beteiligung passiert alltäglich, indem wir schlicht in unseren Orten wohnen, dort leben, arbeiten, uns versorgen, uns weiterbilden, Kultur genießen usw. Stadtentwicklung findet heute aber noch weitgehend ohne Alltags-Beteiligung der Bürger*innen statt, sondern traditionell bismarck‘typisch top-down-hierarchisch.

Würde man ein neues Betriebssystem für Städte entwickeln, würde man dies demnach von der Perspektive tun: Wo dockt die Bewohnerin an? Wie gestaltet sie mit? Was muss das Betriebssystem bereitstellen, dass Beteiligung einfach und wirksam ist? Welche Symbole und Sprachen werden benutzt, um die Mitgestaltung verständlich zu machen? Wo wird Komplexität reduziert, wo ist sie nötig?

Wer jetzt an Apple denkt und die revolutionären Design-Techniken des US-Konzerns, der versteht, dass man die Gestaltung von Stadt-Betriebssystemen nicht den Kellerkindern mit Administrator-Ambitionen überlassen darf. Apple hat nicht dadurch das Smartphone mit Touchscreen oder die intuitive Bedienoberfläche des Macs erfunden, indem man die prozessornahen Programmierer oder Juristen an die Gestaltung der Geräte und Prozesse gesetzt hat, sondern indem man vom Nutzer her gedacht hat. Was will die Stadtbewohnerin? Was nützt ihr? Was stellt man demnach in den Vordergrund, was rückt man in den Hintergrund?

Langsam aber beständig entwickeln sich Bürgerbeteiligungsverfahren, die auch bereits erste digitale Entsprechungen haben. Wir haben mit FutureCityProjects eine Plattform entwickelt, mit der kollaborativ Bürgerprojekte entstehen können, mit denen Bürger ihre Stadt verändern. Diese Software und das zugrunde liegende Beteiligungsverfahren funktioniert aber nur wirklich gut, wenn die jeweilige Stadtverwaltung sie einsetzt. Setzt man sie ein, bauen Software und Beteiligungsverfahren eine neue Schnittstelle in die Verwaltung: eine für die Bürgerin leicht bedienbare, digital unterstützte Schnittstelle, über die neue Prozesse in bzw. mit der Verwaltung angestoßen werden können. Ein ähnliches Projekt ist durch U_CODE entstanden, bei dem Bürger*innen in die Planung des Stadtraumes einbezogen werden. Es gibt zahlreiche weitere singuläre Beteiligungsverfahren und -tools. Würde man solche Tools zusammenbringen und sie als Schnittstellenwerkzeuge zwischen der Bürgerschaft und der neu zu entwickelnden Verwaltungsorganisation ansehen, so würde man die Verwaltungseinheiten von den Fähigkeiten dieser Software aus definieren. Man würde die Tools und die in ihnen steckenden Beteiligungsverfahren also als gesetzt ansehen, und dafür sorgen, dass der Rest der Organisation um diese Tools herum gebaut wird – also um die Schnittstellen zum Bürger. Die Bürgerschnittstelle gilt als das Non-Plus-Ultra, die Arbeitsabläufe haben sich an ihr zu orientieren.

Natürlich würde man auch die Tools verändern. Nichts ist so alt wie die Software von heute. Und dennoch würde man eben nicht versuchen, sich primär an den bestehenden Regeln und Gesetzen zu orientieren und von diesen aus die Benutzerschnittstelle bauen, sondern man würde erst die Benutzerschnittstelle bauen und danach schauen, wo diese womöglich in Konflikt mit Gesetzen und Regeln ist. Und da die Transformation der Städte wichtig ist, könnte man daraus schließen, dass die Regeln und Gesetze angepasst werden müssen, statt die Bürgerbeteiligung einzuschränken. Ganz klar würde mit dieser Perspektive aber eine neue Form der Verwaltungsorganisation entstehen.

Im Zusammenspiel der Tools und Beteiligungsverfahren würde sichtbar werden, wo diese bereits miteinander interagieren können und wo nicht. Aus den Fähigkeiten und den Defiziten würde man ein allgemein einsetzbares Framework ableiten, unter anderem bestehend aus einer allgemeinen Sprache, Prozess- und Datenstandards und einer Bedienungs- und Installationsanleitung. Alles zusammen würde zusammenwachsen zu dem, was hier „FutureCityOS“ genannt wird, und eben keinesfalls ein reines IT-Betriebssystem ist, sondern ein sozio-technisches System.

Und hierin steckt der Projektvorschlag: Gesucht werden Menschen und Organisationen, die Beteiligungsverfahren haben oder entwerfen wollen. Akteure, die mit einer IT-Perspektive ein „Betriebssystem für die nachhaltige Zukunftsstadt“ entwickeln und erproben wollen, Verwaltungsmitarbeiter*innen oder Bürgermeister, die Interesse hätten mit einem experimentellen Ansatz ihre Verwaltung „from scratch“ neu aufzustellen, sowie Forscher*innen, die solcherart Vorhaben forschend begleiten würden. Ich würde gern beginnen, ein kleines Konsortium zu formen, um bei Gelegenheit einen Förderantrag zu schreiben, mit dem man diesen Ansatz erprobt und entwickelt. Und natürlich freue ich mich über rege Diskussionen über die hier dargelegten Gedanken. Hashtag: #futureCityOS

Das Internet wie wir es kennen wird inzwischen 40 Jahre alt, das WWW ist bald 30. Es ist für viele Menschen alltäglich, und teils unsichtbar, weil kaum jemand an „Internet“ denkt, wenn er sein Smartphone benutzt. Nun steht diese Technologie womöglich vor einem Umbruch, der die „alte“ analoge Welt noch stärker mit der „neuen“ digitalen verknüpfen wird, bei einem Thema, das sich zuerst dröge anhört: Digitale Identitäten.

Ganz selbstverständlich benutzen wir im Jahr 2020 einen einzelnen Personalausweis, um uns in der analogen Welt staatlich beglaubigt auszuweisen, aber in der digitalen Welt halten wir es für selbstverständlich, dass wir uns bei jeder Webseite einen neuen Login anlegen müssen. Im Durchschnitt 70 Logins hat jede von uns, meist als E-Mail-Passwort-Kombination. Das Fehlen glaubwürdiger digitaler Identifizierungsmechanismen kommt uns so selbstverständlich vor, weil die Internet-Infrastruktur bislang keinen Standard mitbringt. In seiner frühkindlichen Entwicklung waren kommerzielle Nutzungen, Vertragsabschlüsse oder eindeutige Identifizierungen von Nutzern gar nicht mitgedacht. Die resultierende Anonymität, die letztlich nur eine Art zeitweilige Pseudonymität ist, hat jahrzehntelang auch seine Vorteile gehabt: Besonders in den 1990ern wurde „das Netz“ als anarchischer Ort gesehen, der Querdenkern und Technik-Freaks als riesiges Diskussionsforum diente. Neben dem „Darknet“ genannten Teil des Netzes, der nur Eingeweihten zugänglich ist und in dem größere Anonymitätsmöglichkeiten zu einer Vielzahl illegaler Aktivitäten führen, ist das „Alltagsinternet“ eher ein Clearnet: Nutzende sind nicht wirklich anonym, wie die Abmahnwellen der Filesharing-Hochzeiten zeigten, aber es gibt auch keine Mechanismen, mit denen sich Nutzer untereinander vertragsfähig glaubwürdig und sicher identifizieren können – und zugleich den dringend nötigen Datenschutz, der individuelle Freiheit ermöglicht, einhalten. Bis jetzt.

Bis vor einem halben Jahr war mir unklar, dass in der Frage der digitalen Identifizierung überhaupt ein Problem liegt. Und dass dafür Lösungsansätze bereits auf dem Tisch liegen. Ja, mich nervt es tierisch, für jeden neuen Web-Service meine Mailadresse anzugeben und ein neues Passwort anzulegen. Passwortmanager sind da nur eine begrenzte Hilfe. Die Fragmentierung meines digitalen Handlungsraumes nahm ich hin, wie ich das Wetter hinnehme. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat jedoch festgestellt, dass das Fehlen digitaler Identifizierungsmechanismen die Entwicklung digitaler Dienste bremsen. Ganz banal sei beispielhaft der Gang zum Einwohnermeldeamt genannt, den man in vielen Fällen persönlich machen muss: mit Gesicht und Unterschrift und unter Vorlage des Personalausweises kann man den Wohnungswechsel auf die andere Straßenseite beurkunden lassen und bekommt einen Aufkleber auf seinen „Perso“. Die Frage im Jahr 2020 ist aber berechtigt: Wieso kann ich das eigentlich nicht digital abwickeln?

Die Corona-Pandemie beschleunigt die digitale Dynamik, da viele feststellen, dass eine Vielzahl von Arbeiten die physische Präsenz gar nicht zwingend benötigen und dass (kollaboratives) Arbeiten über Distanz diverse Vorteile mit sich bringt. Dennoch gibt es zahlreiche Aktivitäten, für die es des physischen Zusammenkommens bedarf, obwohl das eigentlich durch die überall vorhandenen Zugänge zu einem weltumspannenden Datennetz nicht nötig wäre: Verträge unterschreiben, Identifikation für eine Kontoeröffnung, Zusenden von Geburtsurkunden von Kindern. Nun gut, sowas geht digital: In Deutschland scannt man dafür die Original-Geburtsurkunde ein und versendet sie als PDF. Bei genauerer Betrachtung: eine Methode, die vorsintflutlich anmutet angesichts der Möglichkeit des Aktienhandels von der Wohnzimmercouch aus oder der Bestellung von Waren aus weltzerstreuter Produktion über Online-Shops. Im Jahr 2020 scannen wir Papier-Urkunden, um uns und unsere Fähigkeiten oder Eigentumsverhältnisse auszuweisen und versenden sie per Mail oder Upload-Formular; und auf der anderen Seite werden sie ausgedruckt und in Ordnern abgeheftet. Wem das bei genauerer Betrachtung nicht lächerlich altmodisch erscheint, der ist wohl eher technikfern.

Doch ich gestehe: genauer habe ich nicht darüber nachgedacht, bis ich von der HTW Dresden eingeladen wurde, für das BMWi im Schaufensterprojekt „Digitale sichere Identitäten“ ein Projekt „ID-Ideal“ mit zu konzipieren. Was ich da gelernt habe, möchte ich in diesem Artikel sichtbar machen, um die Aufmerksamkeit technikaffiner Akteure auf Self-Sovereign Identities zu lenken.

Prof. Jürgen Anke von der HTW Dresden überzeugte mich mit folgendem Beispiel, meine Zeit in das Projekt ID-Ideal zu investieren:

Wenn man in Deutschland Alkohol kaufen möchte, muss man dem Gastronomen im Zweifel seinen Ausweis zeigen. Manche Alkoholsorten gibt es ab 16, andere ab 18, und das Jugendschutzgesetz verpflichtet die Alkoholverkäufer, sich bestätigen zu lassen, dass der Käufer zum Alkoholkauf berechtigt ist. In der analogen Welt zückt man dafür seinen Personalausweis, die wohl wertvollste analoge Urkunde zum Identitätsnachweis in der bundesdeutschen Bürokratierealität. Der aufmerksame Barkeeper sieht dort aber nicht nur, ob der Personalausweisinhaber berechtigt zum Alkoholkauf ist, sondern er sieht wie er heißt, wann er geboren wurde und wie er zum Zeitpunkt der Ausweisausstellung aussah. Alles Informationen, die den Barkeeper weder etwas angehen, noch braucht er sie für den „Anwendungsfall Alkoholkauf“. Datenschützer müßte es die Fußnägel hochrollen, aber mangels Alternativen ist dieser Vorgang gesellschaftlich akzeptiert.

Nun stelle man sich vor, so Prof. Anke in unserem Erstgespräch, es gäbe eine digitale Repräsentanz dieses Personalausweises in einer digitalen Wallet, zu der nur ich Zugang hätte. Und der Barkeeper (oder jeder andere Serviceprovider in der digitalen Welt, dem gegenüber ich meine Volljährigkeit belegen möchte), erbittet von meiner Wallet den Zugang zu dieser Information. Wenn ich meiner Wallet die Freigabe erteile, so würden die Daten geteilt. Aber: Welche Daten? In der beschriebenen digitalen Welt wäre es nun möglich, dass die Frage des Serviceproviders an meine Wallet lautet: „Ist der Nutzer älter als 18?“ Die Antwort meiner Wallet könnte schlicht lauten: „Ja“. Man nennt diesen informationsreduzierten Vorgang „zero knowledge proof“: also ein Nachweis, bei dem im Grunde null zusätzliche Informationen übergeben werden. Es wird nicht das Geburtsdatum geteilt oder andere personenbezogenen Daten, sondern nur ein „true“ oder „false“ auf die Frage „Alter größer 18?“.

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Serviceprovider der Antwort meiner Wallet glauben kann. Er könnte dies, wenn zugleich mit der eigentlich benötigten Information mitgeliefert wird, wer für diese Information bürgt. Im analogen Fall ist es der Staat, der mir den Personalausweis bereitstellt. Und da der Personalausweis überprüfbare Eigenschaften hat, mit denen seine Gültigkeit geprüft werden kann, kann jeder Barkeeper prüfen, ob meine Alkoholberechtigung glaubwürdig nachgewiesen wird. Im digitalen Raum könnte man solch eine Glaubwürdigkeitsprüfung ermöglichen, indem die Information über meine Volljährigkeit durch eine elektronische Signatur der Landeshauptstadt Dresden bestätigt wird, die in meinem Fall der Aussteller meines Ausweises ist. Die digitale Signatur könnte an allen Daten hängen, die sonst auch der Personalausweis transportiert, und die wir „Basisidentität“ nennen: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift. Überprüfbar wäre die Signatur für den Serviceprovider durch einen Mechanismus aus Schlüsselpaaren, wie man sie von PGP kennt: der private Schlüssel dient zum Signieren und ist in alleiniger Hoheit des Ausstellers einer „digitalen Urkunde“, der zugehörige öffentliche Schlüssel dient zum Prüfen der Signatur und kann von jedermann eingesehen und genutzt werden. Mit diesem Mechanismus könnte ich in meiner Wallet verschiedene digitale Urkunden sammeln, die ich von verschiedenen Herausgebern (Issuer) empfangen habe und die Auskunft über mich und meine Rechte geben, und die ich selektiv herausgebe, je nachdem, wer die Informationen wofür benötigt.

Diese digitalen, überprüfbaren Urkunden nennt man „verifiable credentials“ (VC) und sie sind die Basis der Idee von „self-sovereign identities“ („selbstsouveränen Identitäten“, SSI).

Self-sovereign Identities heißen so, weil sie dem Nutzer die Hoheit über seine Daten geben. Wenn jeder Nutzer eine Wallet hat, die als eine Art Tresor in (z.B.) seinem Smartphone liegt und bei der er das alleinige Freigaberecht hat, so hat er auch eine umfassende Kontrolle über die darin gespeicherten Daten. Mit „Daten“ sind hier Sets aus Daten gemeint: Zusammenstellungen aus Attributen, die man in der analogen Welt in einem Dokument ablegen würde, eben z.B. die Basis-Identitätsdaten eines Personalausweises, bei denen die ausstellende Kommune als Bürge für die Richtigkeit von Name, Geburtsdatum und -ort und Anschrift sowie Foto bürgt. Ähnliche Urkunden, für die es bislang noch keine digitale Entsprechung gibt wären z.B. Berufsabschlüsse. Jeder Bachelorabschluss ist mit einer Basisidentität verbunden – der Identität jener Person, die den Bachelorabschluss erreicht hat. Was in der Papierurkunde „verbrieft“ ist läßt sich prinzipiell auch digital abbilden: genaue Titelbezeichnung, Abschlussnote, Abschlussdatum und natürlich: Signatur des Ausstellers. Will man sich nun zu einem Fortbildungskurs oder bei einem Arbeitgeber bewerben, könnte man diesem im (digitalen) Bewerbungsvorgang die ganze Berufsabschlussurkunde zeigen, oder auch nur Teile davon; oder schlicht nur die Information, ob die Person einen Berufsabschluss hat, aber nicht, welchen.

Diese Steuerungsfähigkeit der Freigabe von Informationen ermächtigt den Datenbesitzer zu einer sehr feingliedrigen Freigabepolitik. Nicht mehr ganze Datenpakete müssen in jedem Fall vorgewiesen werden, sondern immer öfter reicht ein zero-knowledge-proof, weil der Serviceprovider, dem man die Daten zeigen soll, gar nicht alles zu wissen braucht. Man sammelt also digitale Urkunden, ausgestellt und signiert von den Herausgebern, packt sie in seine Wallet und zeigt Einzelaspekte vor, wenn das gebraucht wird. Diese Möglichkeit ändert womöglich den Umgang mit Daten fundamental.

Stellen wir uns vor, bei der Bestellung in einem Online-Shop werden auch Bankdaten benötigt. Statt die IBAN einzutippen, wird die Wallet zur Freigabe der IBAN beauftragt, wobei die in der Wallet liegende Bank-Urkunde tatsächlich von der Bank bei der man sein Konto hat, ausgestellt und signiert ist. Der Shop-Inhaber bekommt also nicht nur eine IBAN, er bekommt eine geprüfte IBAN. Weitergedacht könnte eine Bank einem Kunden auch einen Solvenznachweis ausstellen, den dieser dann bei seinen Geschäften gegenüber Geschäftspartnern digital vorzeigen kann, um seine Zahlungsfähigkeit nachzuweisen. Einen digitalen, bankbestätigten Solvenznachweis.

Wechsle ich heute meinen Wohnort, muss ich händisch einer Vielzahl von Organisationen diesen Wechsel bekanntgeben. Künftig könnte meine Wallet eine Liste all jener Organisationen pflegen, denen ich meine Anschrift verfügbar gemacht habe und sie auf meine Freigabe hin über den Ortswechsel informieren. Dies wäre nicht nur bequem und zeitsparend für mich, sondern auch wertvoll für die Organisationen, mit denen ich in Verbindung stehe, denn sie bekämen nicht nur die Information über meinen Wohnortwechsel, sie bekämen eine beglaubigte Information! Ob man spezielle Daten hat, oder ob man auch sicher sein kann, dass sie korrekt sind, macht für Organisationen einen großen Unterschied, und viele Unternehmen und Organisationen beschäftigen ganze Abteilungen, die damit beschäftigt sind, jene Daten aktuell zu halten, die für das Funktionieren der Organisation essentiell sind. Ein digitales ID-System ist hier ein mögliches Beispiel nützlicher und weitreichender Digitalisierungseffekte.

Bei vielen Webdiensten, die ich nutze, würde ich mich künftig womöglich nicht mehr „anmelden“, so wie heute. Vielmehr würden diese Dienste bei meiner Erstnutzung mir eine digitale Urkunde ausstellen, die in meiner Wallet gespeichert wird. Zeige ich diese Urkunde beim nächsten Besuch vor, so könnte ich dort weiterarbeiten, wo ich zuletzt aufgehört habe – und zwar völlig anonym. Weil ich der Besitzer der Urkunde bin, kann ich mich gegenüber dem Webdienst identifizieren, aber ohne dass dieser erfährt, wer ich wirklich bin. E-Mail-Passwort-Kombinationen als Identifizierungsmechanismen würden ersetzt durch digitale Urkunden, die wie ein Schlüssel funktionieren, der seinem Inhaber Zugang zu einem Dienst ermöglicht. Aussteller solch einer Urkunde wäre der Dienst selbst.

Doch der Fokus auf den einzelnen Menschen, der sich und seine Rechte ausweist, greift zu kurz. Solcherart Identifikationsmechanismen lassen sich genauso auf Organisationen und Objekte anwenden. Auch Organisationen weisen sich ständig aus: bei Vertragsabschlüssen, bei Nutzung jener Rechte, die sie durch Vertragsabschlüsse erlangen oder auch durch das Handeln ihrer Mitglieder – die Nutzungslizenz für Software, Maschinen oder andere Assets kann in einem Verifiable Credential beglaubigt abgelegt werden und macht auch Organisationen einbindbar in solch ein ID-System. Gleiches gilt für Objekte: man stelle sich ein Auto vor, dass das Recht hat, einen bestimmten Ort zu befahren oder an einem bestimmten Ort zu parken, oder ein Computersystem, welches sich gegenüber einem anderen Computersystem ausweist. Solcherart Mechanismen gibt es bereits, beispielsweise in Form von Protokollen, mit denen sich Maschinen untereinander identifizieren. Die Idee der Verifiable Credentials hat jedoch das Potenzial, die Maschinenwelt mit der juristischen Welt digital zu verbinden.

Damit das funktioniert braucht es übergreifende Standards. Ein Beispiel für solche Standards sind besagte Verifiable Credentials. Die Idee dafür ist bemessen am Alter des Internets sehr neu, aber alt genug, damit sich das zentrale Standardisierungsgremium für das Internet, das W3C-Konsortium, damit beschäftigt hat. Die Version 1.0 des Verifiable Credential Data Model ist von November 2019. Basierend darauf gibt es erste Entwürfe und Anwender von Anwendungen, darunter das Pan-Canadian Trust Framework sowie Dienstanbieter für Self-Sovereign-Identities wie Jolocom, deren Whitepaper von Dezember 2019 stammt. Wer den Ansatz spielerisch testen will, der sei auf die virtuelle Stadt Uportlandia verwiesen. Hier kann jeder spaßenshalber Stadtbewohner werden, indem eine Wallet-App heruntergeladen und mit einer digitalen Stadtausweis-Urkunde befüllt wird. Mit dieser City ID kann man sich dann von der University of Uportlandia ein Diplom ausstellen lassen. City ID und Diplom zusammen sind die Grundlage für einen Job, der als „Jobbestätigung“ in der Wallet landet. Jobbestätigung und City ID zusammen ermöglichen eine stadtinterne Versicherung, die man wiederum braucht, um an ein Rezept zu kommen. Die App und die virtuelle Stadt zusammen zeigen, wie der Einsatz solcher Verifiable Credentials und interoperabler ID-Systeme in der Realität aussehen wird.

Es ist zu hoffen, dass das BMWi sich im Rahmen des Schaufensters „Digitale Identitäten“ für SSI-offene Konsortien entscheidet, die den Ansatz erproben und öffentlich sichtbar machen sollen.

Welche Macht solch ein Ansatz basierend auf Verifiable Credentials hat, zeigt der Vergleich von Timothy Ruff: Er vergleicht den Einsatz von Verifiable Credentials in der digitalen Sphäre mit der Entwicklung des Containers für die Logistik-Branche in den 1950ern und meint, man müsse sie eigentlich „Verifiable Containers“ nennen, da man in ihnen beglaubigte Daten aller Art speichern und transportieren könne und so eine Art Beglaubigungsnetz auf die IP-Infrastruktur des Internets auflegt. Die Standardisierung, die diese Datencontainer mit sich bringen, würden den Datenaustausch enorm erleichtern, während die daran hängenden Signaturen die Daten beglaubigen und damit einen rechtssichereren Raum entfalten – etwas, was dem Internet zwar durch Gesetze zugeschrieben wird, was bislang aber nicht angemessen technisch unterfüttert und in die Netz-Architektur integriert ist.

Ruff verweist darauf, dass vor dem Container-Einsatz ab 1956 allerlei Waren in ihren eigenen Behältern kamen, in unterschiedlichsten Größen und Aggregatzuständen und daher auf dem Weg vom Sender zum Empfänger teils mehrmals umgepackt werden mussten. Die dann eingesetzten Container standardisierten die Verpackung und müssen heute nur noch als Ganzes von LKWs auf Züge und Schiffe, von Schiffen und Zügen auf LKWs und von dort in die Hallen der Logistiker umgeladen werden. Waren werden nicht mehr zwischendurch ent- und umgepackt und die Transportfahrzeuge sind auf den Standardcontainer ausgelegt. Dies hat die Transportkosten gegenüber der Vor-Container-Zeit um 95% gesenkt und die Transportintensität im globalen Handel entsprechend erhöht. Die globale Arbeitsteilung und der globale Handel wie wir ihn heute kennen wäre ohne diese Standardisierung nicht in dieser Form passiert, weil der Warentransport erheblich teurer wäre.

Ähnliche Effizienzgewinne verspricht sich Ruff von Verifiable Credentials/Containers. Ein Standard, mit dem Daten rechtssicher und beglaubigt transportiert werden könnten, käme einen Abriss diverser Informationsflussbarrieren gleich. Nicht nur, dass Verträge einfacher abschließbar, Daten leichter transformierbar und vergleichbar, sondern auch glaubwürdiger aktualisierbar wären; es wären auch völlig neue Geschäftsmodelle denkbar. Auch der Schutz von und vor Daten wäre einfacher: man stelle sich nur mal vor, die heute öffentlich einsehbaren Pornoseiten würden durch eine Identitätsprüfung geschützt, die Jugendliche mangels glaubwürdiger Altersverifikation nicht durchbrechen könnten, aber Erwachsene ohne Offenlegung ihrer Identität aber durch belegbare Volljährigkeit ein Zugangsrecht gewähren – dies würde Jugendschutz ermöglichen, ohne Datenschutz aufgeben zu müssen. Dies gilt nicht nur für Pornoseiten, sondern auch für vergleichbare Dienste wie Online-Wettbüros oder Casinos.

Gleichzeitig könnte ein Ökosystem von ID-Dienstleistern entstehen, die basierend auf dem gleichen Standard verschiedenartige und benutzergruppenorientierte Wallets und Anwendungen bereitstellen. Wer von einem Anbieter zum anderen wechseln will kann dies Dank Standardisierung problemlos tun: die eigenen Credentials müssen einfach nur in die neue Wallet übertragen werden. Die Interoperabilität würde auch Konzentrationsprozessen vorbeugen. Das heute fehlende ID-System im WWW machen sich monopolartige, überwiegend us-amerikanische Anbieter wie Google und Facebook zunutze und bieten bereits heute an, dass User sich mit den bei ihnen vorhandenen Logins auch bei anderen Diensten anmelden zu können. Diese Single-Sign-On-Dienste sind für die Nutzer bequem. Die Bequemlichkeit wird jedoch mit einer Abhängigkeit von den immer mächtiger werdenden Konzernen erkauft, die dadurch noch mehr über ihre Nutzer erfahren. Die Verbraucherzentrale warnt daher davor, solche Dienste unreflektiert zu nutzen und die Stiftung Warentest bemängelt, dass es keine guten Alternativen gibt. Ausgerechnet von Microsoft gibt es seit August 2020 ein sehr gutes Erklärvideo, das die Mechanismen hinter den Verifiable Credentials und der Aussicht auf self-sovereign identities gut und anschaulich erläutert:

Vorstöße für Identifizierungsmechanismen gibt es diverse. So werkelt die Bundesregierung seit längerem an einer Schwerstgeburt namens eID: diese sollte die Personalausweisfunktionalität in den digitalen Raum heben. Klingt die Grundidee erstmal gut, führt sie doch praktisch ein Nischendasein: wenn die deutsche Verwaltung mit ihren hohen Sicherheitsansprüchen digitale Infrastruktur herstellt, so hat diese zwar hohe Sicherheiten, aber eben die der deutschen Verwaltung systemimmanente Nutzerunfreundlichkeit. Eine Handvoll Verwaltungen bietet zwar das eID-System an, eine breite Nutzerbasis hat es aber nicht gefunden, wohl auch, weil es bislang keine Interoperabilität zu den Alltagsgeschäften des Bundesbürgers herstellt. Allerdings könnte sich dies natürlich ändern, wenn auch das eID-System zu einem interoperablen SSI-Ansatz kompatibel gemacht wird.

Fazit: Der Internet-Infrastruktur fehlt es an einer Identifikations-Schicht, die rechtssichere digitale Identifizierung möglich macht. Mit den Verifiable Credentials/Verifiable Containers und anderen Mechanismen sind heute technische Grundlagen geschaffen, die solch eine Erweiterung ermöglichen, während sie zugleich Verbesserungen des Datenschutzes in Aussicht stellen. Weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist nötig, aber in Aussicht stehen nicht nur Erleichterungen für den Endnutzer, sondern auch für Organisationen. Ein interoperables, auf offenen Standards basierendes System kann den Nutzerinnen Hoheit über ihre Daten geben, und zugleich die Tür zur Entstehung eines neuen Ökosystems aufstoßen, einer Art „TrustNet“, indem glaubwürdige, einfache Identifikationen im digitalen Raum möglich sind: von Menschen, Organisationen und Objekten. Neue Geschäftsmodelle werden sichtbar, ebenso wie ein neuer Umgang in und mit dem Netz. Es entwächst seiner Pubertät und wird erwachsen. Der anarchische Raum wird weiter existieren, da die bisherigen Standards nicht ersetzt, aber erweitert werden – aber aus ihm heraus wächst ein neuer Raum: Wo man sich mit echten oder auch temporären Identitäten begegnet, um rechts- und datensicher miteinander ins Geschäft zu kommen.